Dans les confins des mémoires étiolées, avec la romancière Beata Umubyeyi Mairesse

Publié le :

Issue de la génération marquée à tout jamais par le génocide des Tutsi, l’écrivaine franco-rwandaise Beata Umubyeyi Mairesse puise autant dans son vécu personnel que dans l’histoire collective de son pays le matériau de son œuvre littéraire. C’est une œuvre qui se veut à la fois témoignage et méditation sur la lente descente de tout un peuple dans l’enfer génocidaire. A 45 ans, Béata Mairesse est l’auteure d’une dizaine d’ouvrages dont « Le Convoi », à mi-chemin entre récit et (en)quête, qui vient de paraître aux éditions Flammarion. Le cheminement littéraire de cette auteure, considérée comme l’une des plumes les plus talentueuses des lettres rwandaises contemporaines, et son nouvel opus sont au menu de la chronique littéraire africaine de ce dimanche.

« J’ai eu la vie sauve. Le 18 juin 1994, quelques semaines avant la fin du génocide contre les Tutsi, j’ai pu fuir mon pays grâce à un convoi de l’organisation humanitaire suisse Terre des hommes. J’avais alors 15 ans. L’opération de sauvetage était officiellement réservée à des enfants de moins de 12 ans, mais ma mère et moi avons pu en faire partie, cachées au fond d’un camion. Dans les semaines qui ont suivi, des gens nous ont dit nous avoir vues à la télévision au moment de la traversée de la frontière entre le Rwanda et le Burundi, traversée que nous avions effectuée à pied. »

Ainsi commence Le Convoi, le dernier ouvrage de Beata Umubyeyi Mairesse. Franco-rwandaise, Beata est née en 1979, à Butare, au Rwanda. Elle s’est établie en France fuyant le génocide des Tutsi en 1994. Auteure aujourd’hui de plusieurs ouvrages, de romans, des recueils de nouvelles et de la poésie, elle a construit une œuvre à la fois poignante et puissante, bâtie autour de la question de l’incommunicabilité de l’expérience de l’extermination des siens et celle de sa propre survie.

Le parcours littéraire de Beata Umubyeyi Mairesse débute par la publication de deux recueils de nouvelles, Ejo et Lézardes, suivis d’un volume de poésie intitulé Après le progrès. Son premier roman, Tous tes enfants dispersés, qui lui a valu le prix des Cinq continents de la Francophonie en 2020, a révélé au grand public la puissance et l’originalité de sa fiction, fécondée par une écriture poétique et métaphorique. L’action de Consolée, son deuxième roman, se déroule aussi au Rwanda dont l’auteure raconte les dérives politiques et identitaires à travers le puzzle de la vie d’une vieille femme métisse agonisant dans un Ehpad quelque part en France.

Pourquoi la fiction ?

Beata Umubyei était encore adolescente quand elle a dû fuir son pays et a trouvé refuge en France. Après avoir vécu longtemps emmurée dans la souffrance de ne pas pouvoir dire l’enfer génocidaire qu’elle a traversé, c’est dans la fiction qu’elle a trouvé le moyen d’exprimer son mal-être. Le choix de la fiction est le résultat des interrogations qui ont longtemps taraudé la jeune écrivaine.

Peut-on encore écrire après avoir côtoyé le mal absolu de près ? On se souvient de la terrible injonction de Theodor Adorno : « Après Auschwitz, écrire de la poésie est barbare », disait-il. Une injonction que conteste la romancière rwandaise dont les maîtres en littérature ont pour nom l’Hongrois Imre Kersetz ou l’Américaine Toni Morrison.

« Je ne suis pas forcément d’accord, explique-t-elle, tout comme Imre Kersetz qui, lui aussi survivant de la Shoah, avait balayé d’un revers de main l’objection du philosophe allemand. » « Quant à moi, ajoute-t-elle, le choix de la fiction, dans un premier temps, c’était une sorte de mise à distance. A la fois pour moi, parce que je n’étais certainement pas prête à dire « je », mais surtout parce que je m’étais rendu compte qu’il y avait beaucoup de gens qui n’étaient pas en mesure d’entendre la matière brute du récit. Le passage par la fiction était nécessaire. Et c’est ce que j’ai fait pendant de nombreuses années, tout en me disant que la fiction pouvait être une façon, à un moment donné, de se préparer à aborder la réalité nue. »

Aborder la « réalité nue »

Or, son nouvel ouvrage, Le Convoi qui vient de paraître n’est pas comme les autres livres de Beata Umubyeyi Mairesse. Il représente un tournant dans le cheminement littéraire de l’écrivaine. Elle peut enfin aborder la « réalité nue » dans toute son horreur, sans passer par le romanesque.

Beata Umubyeyi Mairesse est une rescapée du génocide qui a ensanglanté le Rwanda il y a trois décennies. Lorsque les massacres commencèrent en avril 1994, elle avait 15 ans. Elle a vu et vécu l’horreur de près, se cachant des tueurs avant de réussir à fuir son pays avec sa mère, dans un convoi de l’organisation humanitaire suisse Terre des Hommes. Elle échappa de justesse aux machettes en répondant en français aux questions de ses agresseurs, se faisant passer pour une étrangère. Comment le mensonge la sauva de la mort certaine et les circonstances de son exfiltration en convoi humanitaire le 18 juin 1994, est le sujet du nouveau livre de cette auteure.

À visionner aussi

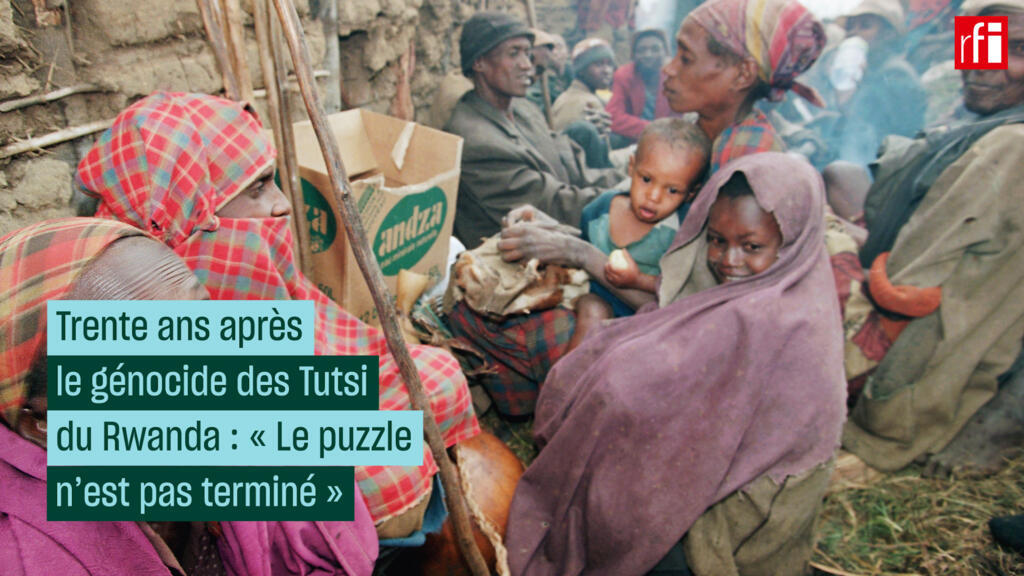

►Trente ans après le génocide des Tutsi du Rwanda: «Le puzzle n'est pas terminé»

Une extension de votre navigateur semble bloquer le chargement du lecteur vidéo. Pour pouvoir regarder ce contenu, vous devez la désactiver ou la désinstaller.

Ce livre est un témoignage. Pour la première fois, Beata Umubyeyi Mairesse raconte son parcours personnel à travers l’enfer rwandais, sous la forme de récit, s’éloignant de la fiction qui a longtemps été son principal vecteur d’expression. Nourri de réflexions sur la réappropriation de la parole par la victime, à l’instar du phénomène Me Too, Le Convoi ne s’en inscrit pas moins dans un projet littéraire, comme le rappelle l’auteure : « Moi, j’ai envie de dire que c’est un livre littéraire. Pour moi, la littérature, c’est ce qui permet d’interroger le rapport au temps, que ce soit danss la mémoire ou dans le rapport à l’existence même. C’est l’écrivain Ahron Applefeld, un autre survivant de la Shoah, qui disait que la littérature, c’est ce qui permet de tisser le lien, de connecter le passé, le présent et le futur. Il aimait à dire que si on ne s’intéresse qu’au passé, on fait de l’histoire. Si c’est le présent, c’est du journalisme. Et le futur, c’est la science-fiction. Et ce qu’on explore dans la littérature, c’est justement ce qui relie dans nos existences les temporalités du présent, du passé et du futur, à travers notamment la question de la mémoire ».

Ce sont ces modalités de l’écriture de la mémoire, au cœur du récit-enquête qu’est Le Convoi, que nous nous proposons d’explorer dans le second volet de cette chronique consacrée à l’œuvre de la très grande Beata Umubyei Mairesse.

Le Convoi, par Beata Umubyeyi Mairesse. Editions Flammarion 2024

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail

Je m'abonne