Le livre de la semaine aborde les questions des libertés individuelles et des valeurs républicaines (notamment). L'ancien défenseur des droits, Jacques Toubon, s'inquiète des tentations identitaires qui s'imposent dans le débat politique. Il en parle à Frédérique Genot.

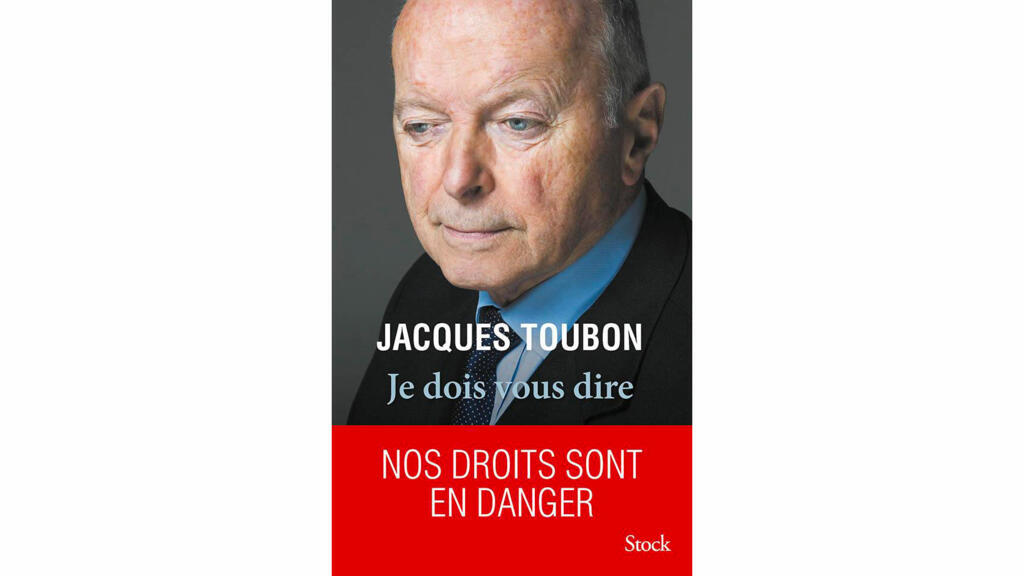

RFI : Vous avez été député, maire, ministre de la Culture puis de la Justice dans les années 90, vous avez présidé le Conseil d’orientation de la Cité nationale de l’histoire de l’immigration et été le défenseur des droits de 2014 à 2020. Vous publiez un essai intitulé Je dois vous dire. Quel est ce message que vous ne pouviez pas garder pour vous ?

Jacques Toubon : Je pense que les expériences que j’ai pu faire dans la fonction publique, mais surtout dans le monde politique, de nature très diverse, m’ont attaché à ce qu’on appelle d’un terme qui n’est pas du tout technique, qui devrait être connu par tout le monde, qui est l’état de droit. C’est-à-dire, cet ensemble de principes avec lesquels nous vivons depuis historiquement 200 ans, c’est-à-dire depuis la fin du XVIIIe siècle, les grands principes qui ont été fixés par la Révolution française et qui sont contenus dans notre Constitution, mais qui sont par exemple repris aussi dans la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, donc ce n’est pas une affaire franco-française. Et je me suis posé la question d’une évolution qui me parait aujourd’hui dangereuse.

J’ai une conviction, qui est la supériorité de ces valeurs universelles fondées sur l’humanité, sur le fait que les 7 ou 8 milliards d’hommes et de femmes qui vivent sur la Terre sont tous pareils, tous égaux et ont tous les mêmes droits et la même dignité. Et que cette conviction qui est permanente, et que j’ai trimballée tout au long de mon existence et de mon action, et d’un contexte politique aujourd’hui en France et partout ailleurs qui en quelque sorte bouscule aujourd’hui ces convictions, qui montre que dans beaucoup de circonstances, la lutte contre le terrorisme (il y a une légitimité), la lutte contre la pandémie (il y a une légitimité), mais aussi tout simplement des régimes politiques qui se veulent autoritaires et qui veulent mettre en œuvre un certain nombre de mesures de manière autoritaire, on voit l’état de droit s’amenuiser, on voit les éléments non démocratiques se développer.

Et j’essaye dans ce livre d’expliquer d’une part cette évolution en Europe et ailleurs, et d’autre part de proposer un certain nombre de mesures. Mais d’abord, parce que ce livre, c’est pour ça qu’il a ce titre, Je dois vous dire, c’est une prise de conscience. Je pense qu’aujourd’hui, et quand je dis aujourd’hui ça veut dire depuis vingt ans, depuis l’affaire des tours jumelles, depuis que les Américains se sont rendus compte que même sur leur territoire, ils pouvaient être touchés, et ils ont donc pris des mesures qui ont porté atteinte aux libertés fondamentales aux États-Unis en faveur d’une plus grande sécurité. Cela s’est appelé à l’époque le Patriot Act et tout le monde a copié le Patriot Act plus ou moins.

Et donc je me suis dit qu’il fallait le dire, parce que ce qui me parait la pire des choses, c’est qu’on aille peu à peu vers des systèmes non libéraux, des systèmes non démocratiques, vers des systèmes où l’identité prend le dessus sur l’humanité, dans l’indifférence. Et c’est ce qui est caractéristique d’un pays, même comme la France. On voit aujourd’hui beaucoup d’affrontements. On l’a vu dans les derniers débats électoraux, on en verra encore pour les élections législatives. Mais ces affrontements portent aujourd’hui souvent sur des questions purement politiciennes et ils oublient le fond des choses, c’est-à-dire ce déclin de l’état de droit que je caractérise, et d’autre part, cette bataille d’une volonté identitaire qui cherche à supplanter le caractère universel des principes que (encore une fois) nous appliquons depuis 200 ans dans un pays comme la France. C’est un sujet qui est à la fois d’actualité parce que je vois l’avenir, d’une certaine façon, de manière pessimiste, et, en même temps, c’est un sujet qui nous prend depuis que nous avons instauré au début du 19e siècle les éléments de la démocratie dans un pays comme le nôtre.

► À lire aussi : Défenseur des droits: Jacques Toubon, l'inattendu pourfendeur des inégalités

Ces revendications identitaires que vous évoquez, c’est cela qui nous divise. Est-ce que l’on peut revenir en arrière ?

Je pense qu'on peut sûrement revenir en arrière. Je fais appel dans mon livre à quelque chose qui peut paraitre un terme un peu révolu, je fais appel à la raison, parce que je pense qu’il y a dans beaucoup de ces positions, dans ceux qui défendent des communautés, des nationalités, dans ceux qui mènent la lutte des sexes ou des genres, dans ceux qui pensent qu’il faut exclure ceux qui ne sont pas pareils. Bien entendu, cela concerne les étrangers, mais cela peut concerner les personnes handicapées ou les personnes âgées. Dans tout cela, il faut que nous essayions de nous rendre compte que nous avons des idéologies, des propos qui sont en train de gagner du terrain et comment redresser les choses : la raison ! Parce que la raison, elle nous dit que nous sommes tous frères et sœurs, que nous sommes égaux…

Vous faites appel à la raison, mais vous le dites vous-même, les réseaux sociaux, l’anonymat, la violence de l’époque…

Et c’est pour ça que je propose un grand travail d’éducation. Dans des pays développés comme le nôtre, mais un grand travail d’éducation partout. Je prends un exemple qui peut paraître éloigné : quand on voit un pays comme le Brésil. L’influence qu’ont pris les Églises évangéliques depuis des années dans le nord-est d’abord et maintenant dans l’ensemble du Brésil. Comment elles fabriquent l’opinion. Et comment aujourd’hui Bolsonaro s’appuie sur elles. Elles ont créé dans l’esprit de millions de Brésiliens une vision absolument mythique qui fait qu’on demande à Dieu de résoudre les problèmes de l’économie ou de la société. Et que la révélation divine remplace l’idéologie politique, les institutions.

On est là dans quelque chose où l’absence de raison, l’absence de rationalité, risque de conduire (en l’occurrence c’est le cas) à un certain nombre de mesures autoritaires, à des mesures de privation de liberté. Car, qu’on le veuille ou non, nos grands principes de liberté et d’égalité sont fondés sur une démarche qui a été faite au XVIIIe siècle et qui consiste à dire : nous savons en raison, nous savons en objectivité parce que c’est ça qui est l’humanité, que nos contemporains sont comme nous, que nous n’avons pas de supériorité, qu’ils n’ont pas d’infériorité, que par exemple les étrangers qui viennent chez nous, il ne faut pas les traiter comme s’il y avait eux et nous. Non ! Nous sommes tous nous !

Et vous le rappelez dans votre livre : « Entrer en France n’est pas un délit, et s’installer en France ne relève pas d’emblée de la police »…

Bien entendu. Nous avons à la fois des textes internationaux (y compris européens) et nos lois qui font que la libre circulation et d’une certaine façon, le principe du monde, c’est le principe légal. Si vous avez des papiers normaux, vous sortez de votre pays, vous pouvez aller dans un autre pays. Après il s’agit de savoir si on peut y travailler, on peut s’y installer, etc. Il y a toute une série de réglementations. Mais le fait de se déplacer dans le monde – il y a aujourd’hui à peu près en permanence 2,5% de la population du monde qui se déplace. Et le plus souvent d’ailleurs, contrairement à ce qu’on croit, ils se déplacent de pays du Sud à pays du Sud. Et pas de pays du Sud à pays du Nord. C’est la négation du fameux grand remplacement.

Donc il y a deux millions et demi de personnes qui se déplacent et ce déplacement est d’ordre normal et d’ordre légal. À partir de là, appréhender la migration, d’abord comme une question de sécurité ou d’insécurité, et faire travailler d’abord la police, c’est une erreur. C’est pourquoi, vous l’avez vu, je propose que toutes ces questions ne relèvent pas du ministère de l’Intérieur, mais d’une politique interministérielle. Il y a des aspects qui relèvent de l’Intérieur, c’est vrai. La police aux frontières, c’est le ministère de l’Intérieur. Mais il y a plein de mesures qui relèvent de questions sociales : tout ce qui concerne le travail, tout ce qui concerne la protection sociale.

C’est pour cela d’ailleurs que pendant très longtemps, jusqu’en 2008 (une période encore très récente), c’était le ministère des Affaires sociales qui était principalement chargé de la question des étrangers. Avec le ministère des Affaires étrangères qui traite des relations entre les États à ce sujet. Donc la complexité, c’est qu’il y a au moins trois ministères qui sont concernés : l’Intérieur, les Affaires étrangères et les Affaires sociales. Et moi, je voudrais le retrouver dans une grande politique migratoire qui soit conduite au niveau de Matignon, chez le Premier ministre.

Vous évoquez ce que vous avez fait, en tant que défenseur des droits, pour défendre la liberté de manifester, pour que les migrants aient un minimum de droits (être nourris et soignés) ou pour que la fessée soit interdite par la loi. De quoi êtes-vous le plus fier ?

Probablement, c’est le fait d’avoir, après des années, pu permettre un certain nombre de droits pour les femmes. Que les femmes puissent faire tout ce qu’elles ont à faire en tant qu’individus libres, égales, dignes… Sans avoir aucune autorisation, sans avoir aucune procédure particulière. Nous avons là pour les femmes et pour les enfants aussi, car très souvent les deux questions sont liées, parce que dans notre esprit, il y a quelque chose qui tient des droits des enfants, des droits des mères et de la maternité. Je pense que c’est ça que j’ai fait le plus évolué à travers les droits des femmes et des droits des enfants. Encore récemment, en 2017 et 2018, des dispositions ont été prises en ce sens et qui font que tout simplement, l’égalité se concrétise. Au lieu d’en parler, on la fait !

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail

Je m'abonne