«La Guerre des bouffons», une adolescence à Bondy signée Idir Hocini

Publié le :

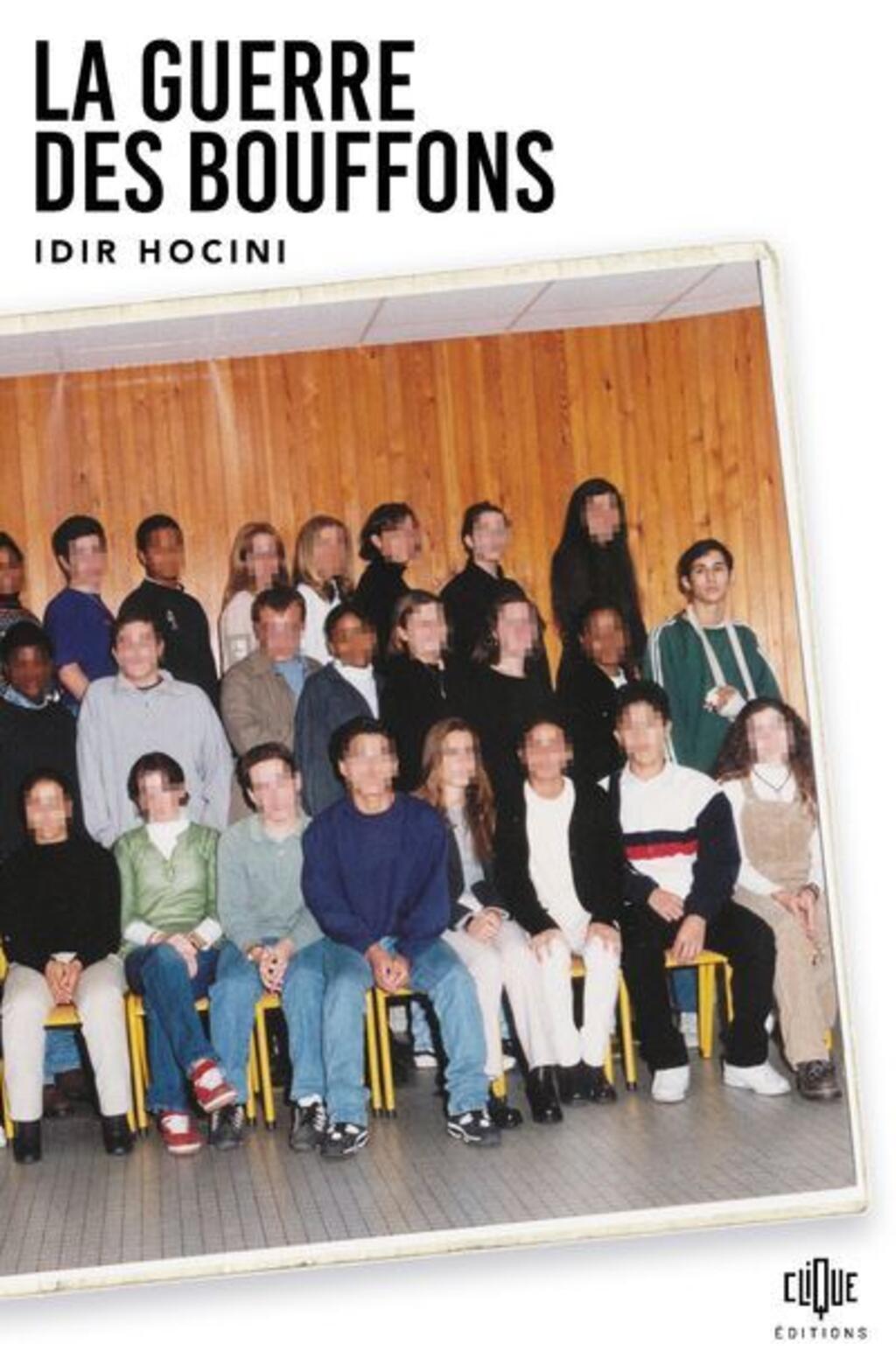

Entre La Guerre des boutons, Le Seigneur des anneaux et Le Petit Nicolas, La Guerre des bouffons est un roman d'apprentissage à l'humour irrésistible. Ce premier roman publié chez Clique édition raconte avec drôlerie l'adolescence d'une bande de copains à Bondy, ville de Seine-Saint-Denis dont l'auteur Idir Hocini fait resurgir la mémoire des années 1990 et dessine la cartographie. Rencontre.

Idir Hocini est né à Bondy il y a 42 ans, il a été professeur suppléant d’histoire-géographie, c’est une plume bien connue des lecteurs du Bondy blog. La guerre des bouffons est son premier roman autobiographique, écrit dans un style réjouissant, plein de verve et publié aux éditions Clique qui se remémore l’adolescence d’Idir et de sa bande de copains de lycée.

RFI : Bonjour Idir Hocini, qui sont les bouffons de votre livre ?

Idir Hocini : Ce sont les mal-aimés de la cour de récré, ceux qui ne sont pas considérés, ceux qui ont une activité mal vue par les autres comme les jeux de rôle, ceux qui écoutent de la musique métal, du hard rock... Un rien peut faire de vous un bouffon. Je raconte l’année où je me suis retrouvé dans une classe dite « de bouffons », une classe de scientifiques, car quand on a de bonnes notes, on est aussi considéré comme un bouffon, et c’est un statut dont je ne voulais pas pour moi et mes camarades.

La Guerre des bouffons est un premier roman digne des 400 coups de Truffaut et de La Guerre des boutons. Drôle, enlevé, c’est le portrait d’une bande d’adolescents, garçons fragiles, brouillons, pénibles qui ont deux passions : les filles et la nourriture. Et puis il y a aussi la famille ; la fratrie Hocini, ce sont deux garçons, deux filles et des parents venus de Kabylie plutôt durs...

Ils sont durs parce qu’ils ont grandi dans un environnement dur, dans les montagnes de Kabylie, dans une Algérie en guerre. Mon père m’a raconté que lorsqu’il était enfant, la première fois qu’il avait parlé à un adulte, il avait reçu une gifle. On ne parlait pas aux adultes. C’était deux mondes différents. Ils ont fait ce qu’ils ont pu avec ce qu’ils avaient...

Nos bêtises se réglaient à coup de ceinturons et de claques, ce qu’appréciaient d’ailleurs les professeurs et les principaux de collège. Ils prenaient nos parents comme des adjoints, avec la nostalgie d’une époque où l’école pouvait imposer des châtiments corporels. Il faut dire que mon frère et moi comme tours pendables ça se posait là.

Le livre dresse le portrait de figures de Bondy.

Le frère aîné, c'est Kamel, le modèle d’Idir.

Kamel, sa professeure de philo l’avait très bien décrit : « élève anomique », totalement incapable de respecter la moindre norme sociale permettant aux humains de vivre ensemble. Il faisait les trucs complètement insensés. C’était l’enfant terrible de Bondy. Il rendait fous ses profs.

À chaque rentrée, quand je me retrouvais face à un prof qui l’avait déjà eu, je sentais la peur dans les yeux de l’enseignant, la haine. Ce qui ne l’a pas empêché d’avoir son bac et de faire des études plus tard. Le livre dresse le portrait de figures de Bondy comme René le postier, avec lequel nous nous arrangions pour que nos bulletins de notes n’arrivent pas dans la boîte aux lettres.

À la première page, avant même de lire une ligne du livre, le lecteur tombe sur une carte de Bondy dessinée au crayon par l’auteur. Au nord, « le Mordor », au milieu « la terre du milieu », au sud « la Comté » et son parc verdoyant. Un imaginaire nourri du Seigneur des anneaux de Tolkien !

Mais vous savez, à Bondy, on appelle vraiment Bondy-Sud « la Comté » ! « Habiter un lieu, c'est le vivre », j’ai arpenté ce lieu avec ses frontières non naturelles : la voie ferrée qui sépare les beaux quartiers du reste de la ville, le canal de l’Ourcq qui sépare les quartiers nord du reste de la ville.

Dans La Guerre des bouffons, les années sont rythmées par les étés invariablement passés en Algérie...

On partait avant la fin de l’année scolaire et on rentrait après le début de l’année scolaire, car les billets étaient moins chers. C’était 70 jours d’été en Algérie, et même pendant les années noires de guerre civile, où le pays luttait contre les groupes terroristes armés du GIA, on y allait. Mon père ne dérogeait pas, il voulait que l’on comprenne que l’Algérie était aussi notre pays.

J’ai connu de très beaux moments, comme l’ouverture du pays au multipartisme après les révoltes de 1988, mais aussi des moments d’angoisse parce qu’on égorgeait des gens dans les villages. Nous passions nos vacances dans une maison isolée au milieu d’un champ, parce qu’il y avait des attentats à la bombe, c'étaient des vacances dans un pays en guerre à une époque où les immigrés algériens ne rentraient plus au pays.

La Guerre des bouffons est un récit écrit avec la même énergie bouillonnante que la parole.

Et un double héritage pour cet adolescent, Idir, votre double de fiction.

Oui, l’héritage de la guerre d’Algérie. Un jour où on m’avait traité de sale arabe à l’école, ma grand-mère a vu que j’avais honte de moi, elle n’a pas supporté et m’a raconté mon grand-père combattant pour l’indépendance et une phrase comme un mantra, « mieux vaut la mort qu’une vie de honte ». Moi, au village, j’ai toujours entendu qu’on ne combattait pas la France, mais que l’on combattait le colonialisme et le statut d’indigène, j’ai eu un autre récit venu d’Algérie qui n’abîmait pas ma double nationalité.

Mais je suis né en France et mon héritage est aussi celui de la Révolution française. En 1989, j’avais neuf ans et la France célébrait le bicentenaire de la Révolution française, les sans-culottes qui à Valmy avaient vaincu tous les rois d’Europe me fascinaient, comme dans les mangas du Club Dorothée où le faible triomphe du fort par la volonté et le désir de justice. Je suis l’héritier de ces deux révolutions.

La Guerre des bouffons est un récit écrit avec la même énergie bouillonnante que la parole. À l’époque, les humiliations publiques m’étaient insupportables. À Bondy, au lycée Jean-Renoir, seul le verbe comptait, beaucoup n’avaient pas les codes. Moi, je me considérais comme le Bondinois parfait, j’étais né dans la cité, au nord, j’avais déménagé en pavillon, je connaissais tous les codes, c’était plus facile de me défendre avec évidemment l’atout des banlieues populaires : l’humour et la répartie qui ont donné le ton du livre.

Le livre se termine sur la victoire de la France au mondial en 1998.

Je souhaite à tout le monde de connaître cette euphorie collective. C’était la réconciliation universelle de tous les Français. De Bondy, on est descendu sur les Champs-Élysées. Les Parisiens nous embrassaient chaleureusement, la nuit était magnifique, pour moi le Front national et le racisme étaient morts. Un mouvement de masse positif, c'est rare. On avait l’impression de vivre une libération.

Avant ce jour-là, la France qui gagne, c'était Yannick Noah et le tennis. Là, le sport le plus populaire dans le monde triomphait avec deux buts de Zinédine Zidane en finale, Kabyle comme moi, ça marque ! Mais moi mon héros, c’était Aimé Jacquet, l’entraîneur mal-aimé, tout le monde lui demandait de partir depuis six mois, qualifiant l’équipe de faible et il avait remporté une victoire éclatante, seul contre tous.

La Guerre des bouffons, Idir Hocini, disponible chez Clique édition.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail

Je m'abonne