Isis Labeau-Caberia signe un récit d’aventures et de sororité pendant l’esclavage

Publié le :

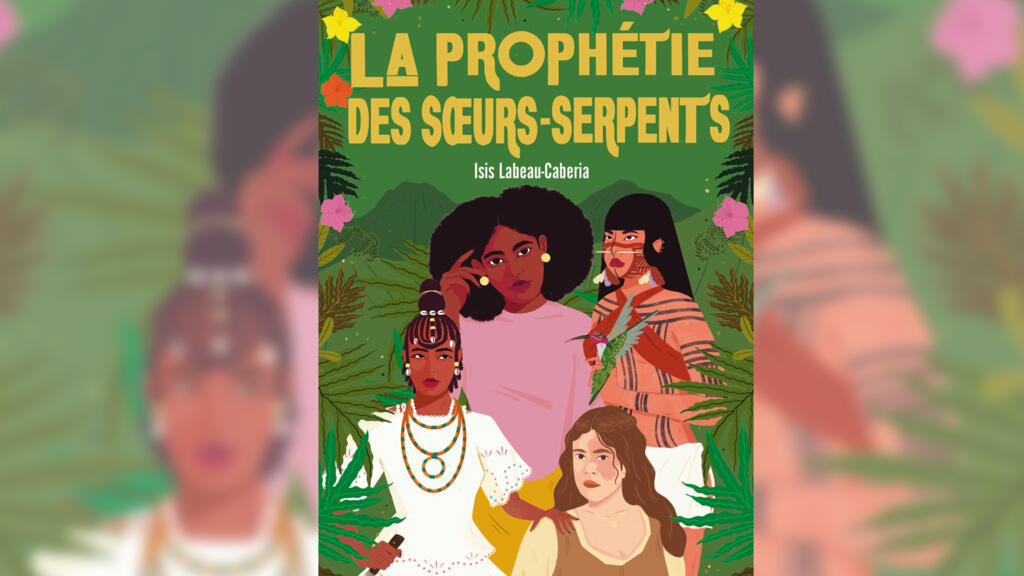

Se réapproprier une mémoire disparue, donner la parole à ceux dont l’histoire a été occultée, résonner avec les enjeux contemporains aussi, telle est l’ambition d’un premier roman destiné aux adolescents : La prophétie des sœurs-serpents. L’autrice, Isis Labeau-Caberia raconte l’histoire de son île natale, la Martinique, à travers le destin de quatre jeunes héroïnes ayant vécu à des époques différentes.

Naïlah, une adolescente noire scolarisée dans un collège des beaux quartiers parisiens, se prépare à passer un été ennuyeux en Martinique, auprès de sa grand-mère qui aime les telenovelas, radio Merci Seigneur et cultiver les plantes médicinales de son jardin. Mais derrière les clichés d’une île paradisiaque, la jeune fille va découvrir un vieux secret de famille et la réalité d’une terre encore meurtrie par les traumatismes du colonialisme et de l’esclavage.

On remonte alors le temps jusqu’au XVIIe siècle. À cette époque, vivent Nònoum, une jeune Amérindienne, chamane kalinago confrontée à la violence des colons, Funmilayo, prêtresse yorouba déportée sur l’île comme esclave, et Rozenn, paysanne bretonne arrivée dans la colonie comme engagée après avoir été accusée de sorcellerie.

Isis Labeau-Caberia signe un récit d’éducation avec la volonté de raconter une autre histoire. « J’ai été scolarisée en Martinique à l’école républicaine, se rappelle la jeune autrice de 30 ans. Et c’est une histoire qui ne m’a pas été enseignée. J’ai voulu combler ce vide, parler de l’esclavage et du colonialisme, avec un récit qui mêle les faits historiques avec l’imaginaire. Je pense que c’est le meilleur moyen de toucher le jeune public et les lecteurs en général ».

Il y a donc plusieurs dimensions à ce roman d’aventures. Une dimension féministe, avec cette alliance sororale entre quatre jeunes filles appartenant à des univers et des époques différentes. « C’est un récit de sœurs-cières ! » affirme la romancière, forgeant un néologisme entre « sœurs » et « sorcières ». « La sorcière est un archétype de la femme puissante, rebelle, indomptable. Ce qui est beau, c'est que dans l’histoire de la colonisation des îles des Caraïbes, la figure de la sorcière était présente et plus subversive encore que ce qu’elle pouvait être en Europe ». Isis Labeau-Caberia a fait des recherches notamment sur les femmes africaines, déportées en esclavage et sur les femmes amérindiennes. « Elles utilisaient leurs savoirs en tant que sages-femmes, sorcières au sens large, et elles résistaient ainsi face à la violence de la colonisation ».

Mais quoi de commun entre Nonoum, ado Amérindienne qui vit en 1657 au cœur des plantations, Funmilayo, prêtresse Yorouba capturée par les Amazones du Dahomey et vendue à un bateau négrier, et Rozenn, jeune Bretonne qui va fuir une accusation de sorcellerie en embarquant dans une plantation comme engagée ?

« C’est vrai que ce n’est pas évident, d’autant que Rozenn va changer de statut en débarquant en Martinique. Elle découvre la race et un monde où, pour la première fois, et uniquement parce qu’elle est blanche, elle a des privilèges », reconnaît Isis Labea-Caberia. « En face, elle a Nonoum, Amérindienne Kalinago autochtone des Petites Antilles qui voit son monde s’effondrer avec l’arrivée de colons violents. Et puis Funmilayo, déportée en esclavage. Ce qui va les unir, c’est leur capacité à articuler leurs luttes, sans effacer ce qui les différencie ». Et en cela, le propos du livre La prophétie des sœurs serpents raisonne avec les luttes actuelles : « C’est un récit qui a des messages à faire passer pour nous contemporains : comment on fait pour mener un combat féministe qui inclut toutes les femmes ».

Pour faire revivre le XVIIe siècle en Martinique, et faire parler une jeune Amérindienne Kalinago à la première personne, Isis Labeau-Caberia utilise beaucoup de mots indiens et créoles. Elle a fait beaucoup de recherches. Des recherches qui n’ont pas rebuté cette diplômée de Sciences Po Paris, ayant étudié la sociologie de la race et du genre, ainsi que l’anthropologie et l’histoire de l’esclavage (à l’université Columbia de New York et à l’EHESS), bien au contraire.

« Je voulais faire parler ceux dont la voix a été confisquée, insiste-t-elle. Ces personnes n’avaient pas accès à l’écriture et ne pouvaient raconter leur récit. Le peuple kalinago a subi un génocide terrible dont on ne parle pas assez. Ce peuple a été éradiqué, mais c’est aussi un génocide symbolique, car c’est toute une culture, une façon de voir le monde qui a quasi disparu. Je dis quasi, parce que, et c’est ce que j’ai voulu montrer dans ce livre, il y a des survivances dans les cultures caribéennes de cet héritage Kalinago ».

Isis Labeau-Caberia donne l’exemple du jardin créole. « Un héritage amérindien encore pratiqué aujourd’hui par le petit peuple aux Antilles. C’est un jardin qui mêle culture vivrière, cultures médicinales avec un rapport à la terre sacralisé. Cela nous vient des Kalinagos et on se rend compte que c’est une inspiration pour tous ceux qui promeuvent la permaculture aujourd’hui ! »

Isis Labeau-Caberia s’est aussi servie de ses études d’histoire pour nourrir son récit d’anecdotes sur la résistance du quotidien des femmes esclaves (notamment les traditions médicinales, la musique, la cuisine) : « En France, quand on parle de l’esclavage, on est confronté à un double écueil. Tout d’abord déjà on n’en parle pas. Ou alors vite fait, pour évoquer les champs de coton américains, mais pas des champs de canne à sucre des Antilles. Le deuxième écueil, c’est que quand on parle de l’esclavage, on montre les esclaves comme des victimes passives. C’est une histoire du point de vue des colons. C’est important de parler de résistance. Les Africains eux-mêmes ont résisté aux razzias, se sont révoltés sur les bateaux et sur les plantations également. » Mais la jeune autrice pointe un troisième écueil : celui de ne parler que des résistances masculines, armées. Or il y a eu des formes de résistance plus subtiles, au quotidien, et elles émanaient souvent des femmes.

Dans La prophétie des sœurs-serpents, Isis Labeau-Caberia décrit un bal clandestin organisé sur la plantation. « Ces personnes vont se soustraire au regard du maître blanc pour une heure de danse et de plaisir. C’est une anecdote réelle que j’ai découverte dans un livre de l’historienne afro-américaine Stéphanie Camp qui a étudié la résistance du quotidien dans les plantations du sud des États-Unis. C’est une anecdote que j’ai retranscrite presque mot pour mot. Je trouve magnifique ce droit à la frivolité, c’était une façon pour les esclaves de revendiquer leur humanité ».

Isis Labeau-Caberia restitue ainsi une mémoire disparue, occultée avec ce premier roman, mais aussi par le biais du podcast. La griotte vagabonde qui transmet l’histoire de l’Afrique et de ses diasporas en Amérique et dans la Caraïbe de façon créative et littéraire.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail

Je m'abonne