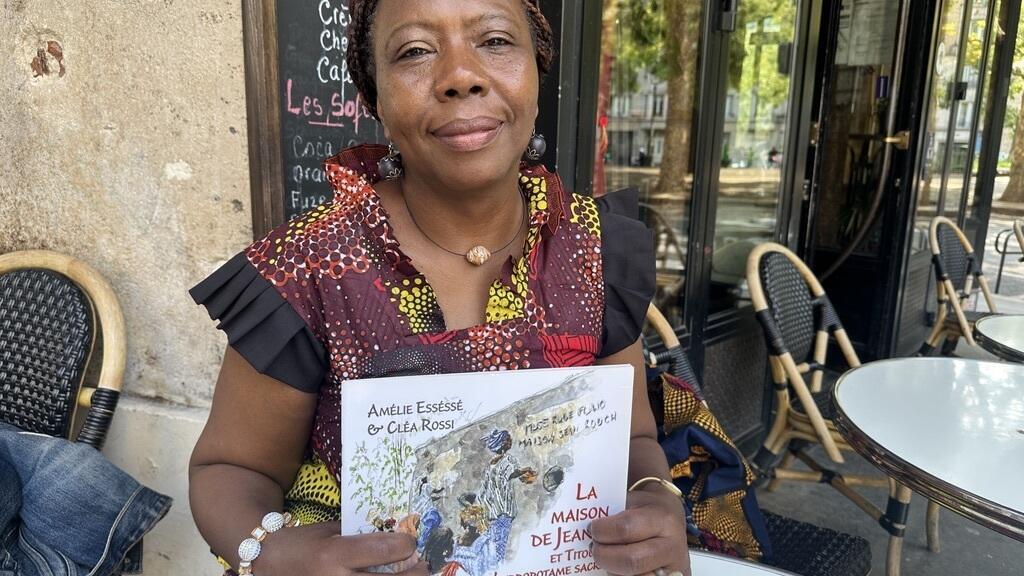

Amélie Essessé, femme bâtisseuse et protectrice du patrimoine africain

Publié le :

Portrait d’une architecte camerounaise. Amélie Essessé, qui consacre son travail à la rénovation et la préservation du patrimoine architectural africain, qu’il soit en terre, en bois ou même en végétal. Un travail très souvent assumé par des femmes, bâtisseuses et décoratrices.

Passionnée, enthousiaste et déterminée, ce sont autant d'adjectifs qui vous viennent à l'esprit quand vous écoutez Amélie Essessé, vous racontez l'architecture traditionnelle africaine. Cette architecte camerounaise a fait du patrimoine africain et des techniques ancestrales de construction son cheval de bataille, une passion, un sacerdoce. Au point que les femmes bâtisseuses des maisons en terre du Faso lui ont donné un surnom :

« " Katirou ", explique-t-elle, qui est la femme qui construit en terre. J'ai eu l'honneur d'avoir ce nom grâce aux femmes de Tiébélé, de la Cour royale et lors de la remise d'un prix des femmes en milieu rural en 2001. J'avais postulé pour les aider et les remercier pour ce qu'elles m'avaient transmis comme savoir sur l'architecture en terre, sur les enduits et les peintures. Pour moi, c'était important de leur remettre ce prix et c'est comme ainsi qu'elles m'ont baptisé "Katirou". Donc la femme qui construit en terre. Donc, quand j'arrive là-bas, on m'appelle "Katirou", on ne m’appelle pas Amélie ».

La femme qui construit en terre

Amélie « Katirou » Essessé a donc rénové la maison en terre de Jean Rouch sur le fleuve Niger, réhabilité la « Maison du peuple » à Ouagadougou, travaillé sur les maisons peintes de Tiébélé au Burkina Faso. Tout ce qui touche au patrimoine architectural et aux techniques de construction africaine n'a pas de secret pour celle qui milite afin que les bâtiments contemporains conjuguent modernisme et tradition.

« Parce qu'on s'est rendu compte que déjà le matériau en béton est très nocif, c'est-à-dire qu'on a un changement de climat et qu’il n'est pas adapté. Et puis il y avait un savoir-faire qui existe et qu'on a négligé. Moi, si je travaille beaucoup là-dessus en tant qu'architecte, c'est parce que justement, avec ma formation de génie civil en bâtiment, j'adore ces matériaux. Et pour moi, il était important de connaître, de comprendre comment cela est construit et pourquoi on revient là-dessus. Car ces matériaux sont justement adaptés à nos climats, à nous. On ne peut pas transporter la maison haussmannienne à Ouagadougou ou à Abidjan, ou au Cameroun. Pour moi, c'est une aberration totale alors que nous avons des architectures qui, non seulement, racontent l'histoire d'un peuple, donc un patrimoine, mais en plus de ça, qui est adapté au climat. Nous avons au Yémen des maisons en terre qui sont à étage, en Casamance, vous avez des maisons en terre qui sont à étage depuis très longtemps. Il y a beaucoup de recherches qui sont faites, mais malheureusement, elles ne sont pas forcément valorisées parce que les États sont encore un peu timides. Et puis, il y a le lobbying du béton, je suis désolée de le dire, mais il est là, il est costaud quoi ! L'idée, c'est justement de montrer ces identités architecturales qui racontent l'histoire d'un peuple », raconte l'architecte.

Des identités architecturales qui racontent l'histoire

Transmettre aux jeunes générations le savoir-faire ancestral. Adama Messan adhère à cette idée. Il est le responsable du laboratoire éco-matériaux et habitat durable au centre de formation 2IE de Ouagadougou. Là où Amélie Essessé enseigne l'architecture.

« Ce que nous faisons avec la construction en terre, on le fait de telle manière à corriger les erreurs du passé, donc à donner à la construction en terre une durée de vie presque équivalente, voire supérieure à celle en béton. Nous arrivons à innover de telle manière qu'aujourd'hui, en termes de durabilité, on puisse aller au-delà de cent ans. C'est-à-dire que lorsque la terre est soumise à la pluie, que cette terre puisse résister. Donc, nous faisons ce genre d'innovation et aujourd'hui, on parvient à construire des bâtiments en terre jusqu'à deux niveaux », explique Amélie Essessé.

Prochain projet pour Amélie, afin d'enrichir ce conservatoire vivant des traditions architecturales et du rôle joué par les femmes bâtisseuses : trouver des fonds pour étudier la construction de maisons en terre à Silakoro, dans le département ivoirien de Touba.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail

Je m'abonne