Conversation sur la littérature zimbabwéenne avec Gibson Ncube

Publié le :

Avec le Nigeria et l’Afrique du Sud, le Zimbabwe s’est imposé au cours des dernières décennies comme l’un des grands pourvoyeurs de poètes et romanciers novateurs se produisant en anglais, mais aussi en shona et ndebele. Alors que les Zimbabwéens s’apprêtent à voter ce 23 août pour élire leur président et leurs parlementaires, Chemins d’écriture a interrogé Gibson Ncube*, spécialiste des lettres africaines, sur les riches heures du Zimbabwe littéraire. Entretien.

RFI : Quelles sont, selon vous, Gibson Ncube, les principales caractéristiques de la littérature zimbabwéenne moderne ?

Gibson Ncube : La littérature zimbabwéenne, comme n’importe quelle littérature, est façonnée par son contexte sociopolitique, son histoire unique, sa culture. L’une des choses les plus importantes dans la littérature zimbabwéenne, c’est la manière dont les écrivains expérimentent avec la langue. Si on prend par exemple le livre de Brian Chikwava, Harare North (1) où il essaie de créer une sorte de créole anglais, qui mélange l’anglais avec les langues indigènes du Zimbabwe. Un autre exemple, avec Petina Gappah qui s’intéresse à introduire les langues indigènes aux récits qui sont principalement en anglais. Les traductions de ces différentes langues sont incorporées dans des récits.

Peut-on dire qu’il s’agit d’une littérature de témoignage ?

Effectivement. Donc, la « littérature of witness », du fait que les écrivains essaient de documenter et mettre en avant les oppressions qui se passent dans le pays. À la fois, ils essaient de montrer ces réalités et ces injustices, en même temps, ils essaient d’écrire contre ces injustices. Si on prend par exemple Yvonne Vera, elle est l’un des premières écrivaines zimbabwéennes qui a tenté de mettre en littérature le génocide de Gukurahundi qui s’est passé pendant les années 1980 et qu'elle a appelé « le péché originel » du Zimbabwe postcolonial. Si vous prenez, par exemple, le livre de NoViolet Bulawayo, Glory (2), il montre que le règne présent continue à perpétrer les mêmes injustices que pendant le régime de Mugabe.

Leur engagement politique et social n’a pas empêché les auteurs zimbabwéens d’être inventifs dans la forme et dans l’écriture, comme en témoigne le roman expérimental de Dambudzo Macherera, La Maison de la faim (3), paru en 1978 et qui a fait date.

Dambudzo Marechera est l’un des écrivains phares zimbabwéens, non seulement parce qu’il traitait des thèmes qui étaient pertinents, mais aussi à cause de son style novateur. Et aussi la façon dont il a essayé d’explorer l’identité, tout en critiquant le système colonial et aussi le système postcolonial. La façon dont il se servait de la langue était très importante pour mettre en avant ce qui se passait au Zimbabwe.

Dans l’article sur la littérature zimbabwéenne que vous venez de publier dans The Conversation, vous parlez de « génération perdue ». À quels écrivains et à quelle sensibilité renvoie cette formule ?

On utilise cette expression pour faire référence aux écrivains qui ont composé leurs textes à partir de 2000-2010 qui a été période assez turbulente dans l’histoire du Zimbabwe à cause des réformes agraires et leurs effets néfastes sur l’économie, sur la politique. Les écrivains de cette période, je pense par exemple à NoViolet Bulawayo qui a composé d’abord We need new names (4) et aussi récemment Glory, parlent de la complexité des déplacements et du fait de devoir quitter le pays à cause des problèmes qui se trouvaient dans le Zimbabwe. Il y a aussi des écrivains comme Petina Gappah dont les romans aussi explorent cette période difficile de l’histoire récente du pays. Je pense aussi à des écrivains comme Tsitsi Dangarembga dont le roman phare Nervous conditions (5), publié dans les années 1980, et récemment avec son roman This mournable body continue de parler des choses qui touchent les Zimbabwéens et surtout les femmes. Les écrivains cités montrent que les combats féministes sont centraux à la littérature zimbabwéenne contemporaine.

Malgré la misère et l’appauvrissement grandissants du pays, la littérature zimbabwéenne donne à voir une richesse d’imagination, une intelligence créative. Cela suppose que les auteurs soient passés par des écoles qui marchent, des programmes d’éducation efficaces. C’est un des héritages positifs des années Mugabe ?

Mugabe a fait du bon travail en ce qui concerne le système éducatif. C’était gratuit pendant les dix premières années après l’indépendance. Je pense qu’il a beaucoup dépensé dans l’éducation, mais je ne dirais pas que c’est seulement à cause du système éducatif qu’on ait une telle floraison de littérature au Zimbabwe. Je pense qu’il y a eu d’autres facteurs comme le contexte historique, aussi culturel et socio-politique qui a joué un rôle important dans l’émergence d’un si grand nombre d’écrivains talentueux.

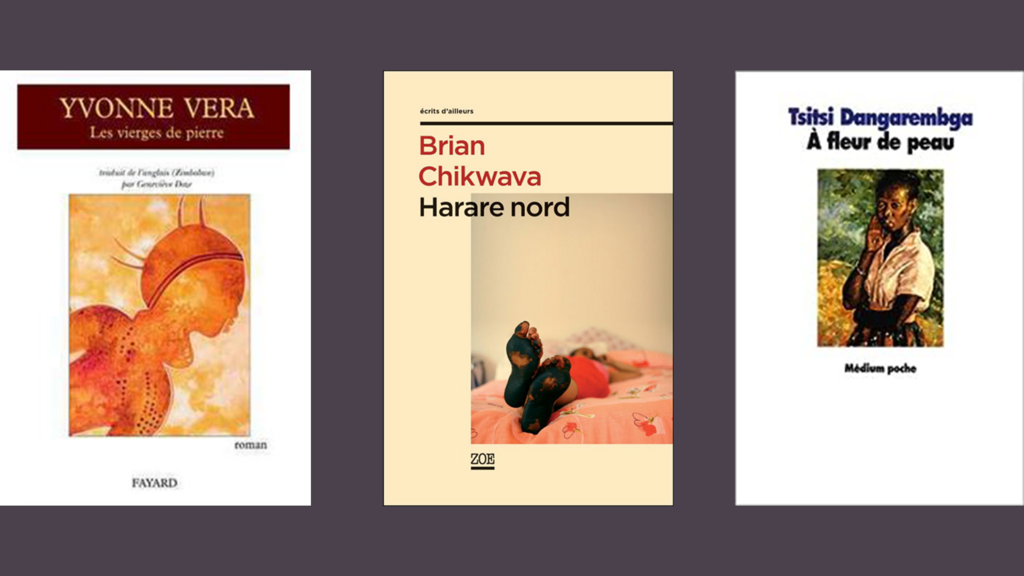

Enfin, si vous deviez recommander trois romans zimbabwéens à lire à nos auditeurs, qu’allez-vous nous proposer, Gibson Ncube ?

Pour moi, ce serait The Stone Virgins (6) d’Yvonne Vera. J’admire la manière dont elle est parvenue à représenter le génocide qui est resté longtemps indicible. Jusqu’à la parution de ce roman, il n’y a pas eu de représentation littéraire de ce drame. Deuxième titre, je dirais Harare North de Brian Chikwava. C’est un roman qui va dans la psychologie d’un jeune homme qui a perpétré plusieurs crimes au Zimbabwe pour le compte du gouvernement et qui est forcé de quitter le pays et d’aller au Royaume-Uni où il fait face à différents problèmes parce qu’il doit réfléchir aux conséquences des crimes qu’il a commis. Le troisième titre que je pourrais recommander, c’est Nervous conditions de Tsitsi Dangarembga. C’est l’un des premiers romans où pour la première fois un personnage noir prenait la parole et raconte des histoires.

*D’origine zimbabwéenne, Gibson Ncube est enseignant chercheur à l’université de Stellenbosch, en Afrique du Sud. Il a fait son doctorat sur la sexualité « queer » dans la littérature maghrébine francophone, à l’origine de son livre La sexualité queer au Maghreb à travers sa littérature (L’Harmattan 2018). Il a aussi écrit sur la littérature comme résistance au Zimbabwe.

(1) Harare Nord, par Brian Chikwava. Éditions Zoé, 2011

(2) Glory, par NoViolet Bulawayo. Éditions Autrement, 2023

(3) La Maison de la Faim, par Dambudzo Marechera. Éditions Dapper, 2001

(4) Il nous faut de nouveaux noms, par NoViolet Bulawayo. Éditions Gallimard, 2014.

(5) À fleur de peau, par Tsitsi Dangarembga. Éditions L’École des Loisirs, 1993

(6) Les Vierges de pierre, par Yvonne Vera. Éditions Fayard, 2003

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail

Je m'abonne