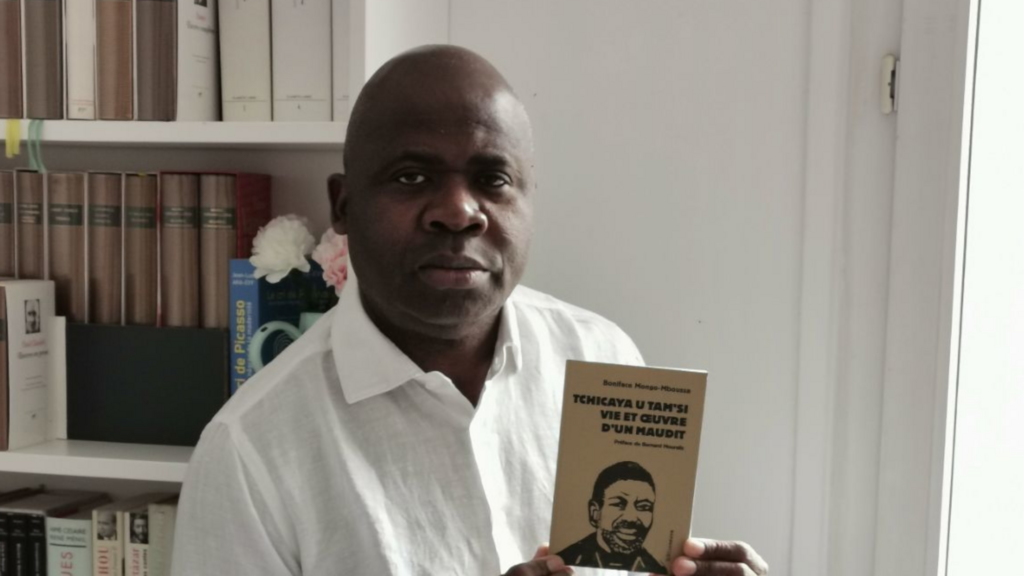

Tchicaya U Tam’Si un poète «maudit»: conversation avec le critique littéraire Boniface Mongo-Mboussa

Publié le :

Tchicaya U Tam’Si est un monument de la littérature africaine moderne. Spécialiste de son œuvre, le critique littéraire Boniface Mongo-Mboussa lui consacre un essai biographique lumineux. À la fois narratif et analytique, l’ouvrage éclaire les abîmes et les affres d’une vie vécue jusqu’à la lie et où se cachent les secrets du génie poétique. Entretien.

RFI : Vous avez publié, il y a quelques années, les œuvres complètes du poète congolais Tchicaya U Tam’Si. Tchicaya U Tam’Si : vie et œuvre d’un maudit est le nouveau livre que vous consacrez à ce poète. S'agit-il d'une biographie ?

Boniface Mongo-Mboussa : C'est un essai biographique, à la frontière entre l'essai et la biographie. Il fallait la narration pour raconter un peu la vie, mais il fallait aussi de l'analyse, situer l'œuvre dans le contexte, dans le temps, et montrer la place qu'occupe Tchicaya dans l'histoire de la littérature africaine contemporaine. C'est ce défi-là que je me suis lancé, que j'ai essayé de réaliser.

Ces pages sont « un acte de gratitude », écrivez-vous dans la préface de votre livre. Que vouliez-vous dire ?

Quand j'étais en Afrique, au Congo particulièrement, j'avais lu quelques poèmes extraits des anthologies ici ou là et j'ai redécouvert Tchicaya U Tam’Si en Russie. Partout, on te mettait en garde : « Attention, c'est un poète hermétique ». Et là, en Russie, je le lis dans une langue étrangère et il est totalement transparent. Il me parle. Et surtout, c'est un poète qui m'a accompagné pendant ma période estudiantine en Russie, qui était parfois douloureuse. Tchicaya était un peu ce grand frère qui m'accompagnait. Sa poésie est le livre de chevet que j'avais toujours avec moi et parfois dans ma poche, que je lisais comme un fou. C'est quelqu'un qui m'accompagne depuis.

Tchicaya est né en 1931 au Moyen-Congo, dans l'actuel Congo-Brazzaville. Son père voulait qu'il fasse des études de droit. Comment vient-il à la littérature ?

Il vient à la littérature d'abord par les veillées. C'est quelqu'un qui a beaucoup écouté les contes, les veillées quand il était jeune et ça l'a beaucoup marqué. Il vient aussi parce que Tchicaya avait un oncle, qui était un érudit, un conteur, un homme qui aimait raconter de la poésie en langue vernaculaire, qui a traduit d'ailleurs la Bible en vili [langue de la famille bantoue parlée en Afrique centrale, NDLR]. Ce sont les deux héritages poétiques de Tchicaya. Et après, il arrive ici en France en 1946 dans les bagages de son père, député à l'Assemblée nationale de la IVe République française.

Pendant son séjour en France, le jeune Tchicaya est nostalgique de son pays natal. Ce « Congo qui l’habite », comme il aimait le dire, sera le principal thème de sa poésie.

Oui, c'est surtout le fleuve. C'est un poète de Pointe-Noire. Le fleuve, il rencontre justement au moment où il est de passage à Brazzaville, où le fleuve ressemble vraiment à un bras de mer, ce qu'on appelle le « Stanley Pool ». Il a quinze ans. Il est totalement ébloui, fasciné par ce fleuve. Et cet aspect est très important dans la poésie de Tchicaya, non plus de la poésie – et je pourrais même dire de la poésie mondiale –, parce que généralement les poètes sont associés à la mer. C'est le vers de Baudelaire : « Homme libre, toujours tu chériras la mer », ou bien Valéry : « La mer toujours recommencée ». Mais Tchicaya, avec Holderlin, est un poète du fleuve, ils sont fascinés par le fleuve et ça, c'est très important.

Le mauvais sang, son premier volume de poèmes paraît en 1955. C 'est une poésie novatrice, car elle rompt avec la poésie de la négritude. Pourquoi cette rupture était-elle importante ?

Déjà, par l’itinéraire de Tchicaya lui-même : c'est un homme qui vient du conte. Ça, c'est très important, de la veillée et c'est quelqu'un qui n'a pas eu la scolarité des poètes de la négritude qui, eux, sont des normaliens. Donc, c'est un autodidacte et c'est quelqu'un aussi qui, très tôt, est rebelle. Et donc, il se pose contre une poésie, surtout celle de Senghor qui est une poésie du « oui », qui est la poésie de la célébration, de l'élégie. La poésie de Tchicaya est une poésie du « non ». Sur le plan thématique, il ne veut pas être nègre. Il trouve cela trop vaste d’assumer sur ses frêles épaules le statut du nègre. Il veut être lui-même. Il veut être Congolais, il ne peut pas assumer la douleur du monde alors que lui-même, il n'arrive pas à assumer la sienne. Et à partir de ce moment-là, il rompt totalement avec la poésie de la négritude.

La poésie de Tchicaya est personnelle, romantique, mais aussi très politisée, traversée par la rencontre du poète avec Lumumba. Dans quelles circonstances les deux hommes se sont-ils rencontrés ?

Tchicaya était journaliste, il avait des copains en Belgique, ils ont parlé de Lumumba. Ensuite, il y a eu ce fameux discours de Lumumba à Bruxelles qui l'a totalement bousculé. Il décide alors de tout plaquer, de suivre Lumumba au Congo. On le présente à Lumumba. Il faut savoir qu’au civil, il s'appelait Gérald Felix Tchicaya. Le père de Tchicaya s'appelle Jean-Félix Tchicaya. Donc, quand on présente Gérald Felix Tchicaya à Lumumba du Congo-Brazzaville, Lumumba entend Jean-Félix Tchicaya. Pourquoi Lumumba entend Jean-Félix Tchicaya ? C’est parce qu'à l'époque, le père de Tchicaya aussi était député à l'Assemblée nationale française. C'était l'homme politique le plus influent en Afrique centrale. Et de ce fait, Lumumba se montre très révérencieux à l'égard de Tchicaya U Tam’Si qu'il prend pour son père. De son côté, Tchicaya le cancre, l'homme sans diplôme se voit être traité avec autant d'égards par l'homme politique le plus influent à l'époque du continent. Voilà la méprise. La deuxième chose, c'est que Tchicaya va travailler aux côtés de Lumumba. Il va vivre trois mois intenses d'une vie politique, intellectuelle, voire poétique. Puis, Lumumba meurt et chacun doit quelque part inventer un autre apostolat. Et cet apostolat, c’est magnifier le Congo. Or, Lumumba lui-même disait : « Le Congo, c'est moi. » Il y a une rencontre. Il faut savoir que Tchicaya n’est pas le seul à l'époque à s'intéresser à la figure christique, charismatique de Lumumba. Aimé Césaire lui-même a écrit Une saison au Congo.

Pourquoi ces deux poètes s'intéressent-ils à Lumumba ?

Parce que Lumumba est le seul à avoir dit non à l'époque. C'est celui qui a osé braver les interdits devant le roi Léopold II. Tenir ce discours mémorable est une façon aussi de venger par le verbe les humiliations, les frustrations de l'époque coloniale. Alors, contrairement à Césaire, qui a un regard un peu de l'extérieur, chez Tchicaya la relation avec Lumumba est plus intime. D'abord, parce qu'il est Congolais comme lui, parce que, comme je l'ai dit, la rencontre s'est faite sur une méprise, mais en même temps, ça a renforcé les liens. Et ce qui fait que quand vous lisez, par exemple, le premier recueil que Tchicaya dédie et consacre à Lumumba qui est Epitomé, vous verrez que la relation est très intime. Il s'identifie totalement à lui, parce qu'il est poète. Il pense qu'il est la voix des sans voix. Il est journaliste : il pense qu'il peut être quelque part aussi le témoin qui va transmettre son héritage. Et puis il est Congolais. Et ils avaient en partage, avec Lumumba, cette passion du Congo. Ensuite, il va consacrer un deuxième recueil totalement dédié à Lumumba, qui est Le Ventre. Au départ, c'est une poésie très intimiste où domine le mal-être de l'individu, Tchicaya U Tam’Si met en scène ses tripes: il parle de son pied bot, de sa difficulté à rencontrer l'amour. Ce sont des poèmes intimes, mais la rencontre avec Lumumba va évidemment rendre sa poésie plus publique, on peut dire même plus engagé quelque part dans le bon sens du terme, très théâtralisé. Par exemple, moi j'ai toujours pensé qu'un poème comme Le Ventre, on peut le comparer au Cri de Munch, ce célèbre tableau de l'impressionniste norvégien qui est vraiment un cri. Ça s’appelle d'ailleurs Le Cri. Le ventre, c'est un cri. Et là, ce n'est plus Tchicaya intime. C’est Tchicaya qui crie sa douleur sur la place publique. Mais même dans sa fiction, dans son deuxième roman qui s'appelle Les méduses, il y a la figure de Lumumba. Enfin, dans sa pièce de théâtre Le Bal de N’dinga, il y a le spectre de Lumumba qui hante cette pièce. L'identification de Tchicaya U Tam’Si avec Lumumba est totale, parce qu'ils ont une seule ambition : le Congo.

Tchicaya a, à son actif, sept recueils de poésies, mais aussi, comme vous venez de le rappeler, des romans, des pièces de théâtre, Le Bal de N’dinga est sa pièce la plus connue. Que raconte cette pièce ?

Le Bal de N’dinga, c'est d'abord une nouvelle dialoguée, qui est devenue l'une des pièces du répertoire du théâtre africain la plus jouée, je dirais même au monde. Et évidemment, ce Bal de N’dinga revient justement à un moment clé de l'histoire de l'Afrique où certains pensent que l'indépendance, c'est le début d'une euphorie nouvelle, alors qu'on prépare déjà quelque part dans les officines en Europe, aux États-Unis, la mort de cette indépendance. Donc, c'est un ouvrage remarquable, écrit sous forme de pièce de théâtre. Le Bal de N’dinga demeure aujourd'hui le succès théâtral de Tchicaya U Tam’Si.

Poète rebelle, Tchicaya a été comparé à Rimbaud, le « Rimbaud noir ». Que pensez- vous de cette légende, essentiellement inventée par la critique ?

C'est vrai. Lui -même, il le dit. « Je m'avoue une parenté avec un certain Arthur. » Il le reconnaît. Mais je pense que si on le réduit à ce cliché de « Rimbaud noir », on n’élargit pas sa poésie, parce que sa poésie va au-delà de Rimbaud. Sa poésie est limpide. Il parle de son mal-être, il parle de son pied bot, il parle de l'amour du Congo, de la mort de Lumumba. C'est notre premier poète moderne. C’est une poésie qui juxtapose le prosaïque et le sublime. C'est une poésie qui a une syntaxe justement de juxtaposition. C'est une poésie qui introduit le conte dans la poésie. Mais justement, c'est là où il innove, c'est là où il est moderne.

Sa modernité ne consise-t-elle pas aussi à avoir fait entrer l'Afrique des forêts dans l'imaginaire littéraire ? « Le principal mérite de Tchicaya est d'avoir rééquilibré la géographie littéraire africaine », là, je vous cite, Boniface Mongo-Mboussa.

Quand vous prenez le manifeste de la négritude qui est la Nouvelle anthologie de la poésie nègre et malgache de Senghor, avec la préface de Jean-Paul Sartre, vous constaterez que, en fait, qu'il y a un grand déséquilibre. Sur les seize poètes qu'elle compte, trois seulement sont Africains : Birago Diop, David Diop et Senghor, tous d'ailleurs Sénégalais. Et quelques années plus tard, Tchicaya arrive et il fait voler en éclats vraiment toutes les certitudes de la poésie africaine et nègre contemporaine. D'emblée, il rééquilibre quelque part la géographie littéraire, c'est-à-dire entre l'Afrique du Sahel et l'Afrique de la forêt. C'est d'ailleurs un ami tchadien, qui est écrivain lui-même, qui me disait que Tchicaya était le poète des trois F : feu, fleuves et forêts. Et je pense que ça, c'est très important.

Tchicaya U Tam’Si, vie et œuvre d’un maudit, par Boniface Mongo-Mboussa. Préface de Bernard Mouralis. Éditions Riveneuve, 157 pages, 10,50 euros.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail

Je m'abonne