RFI consacre une enquête au captagon, drogue produite et consommée au Moyen-Orient, où des dizaines de millions de pilules ont été saisies ces dernières années. Après s'être intéressés aux consommateurs et aux revendeurs, puis s'être rendus au plus près des frontières de ce commerce illégal, Nicolas Feldmann, Nicolas Keraudren et Nicolas Falez se sont penchés sur les implications géopolitiques d'un trafic qui pèse sur l'échiquier régional.

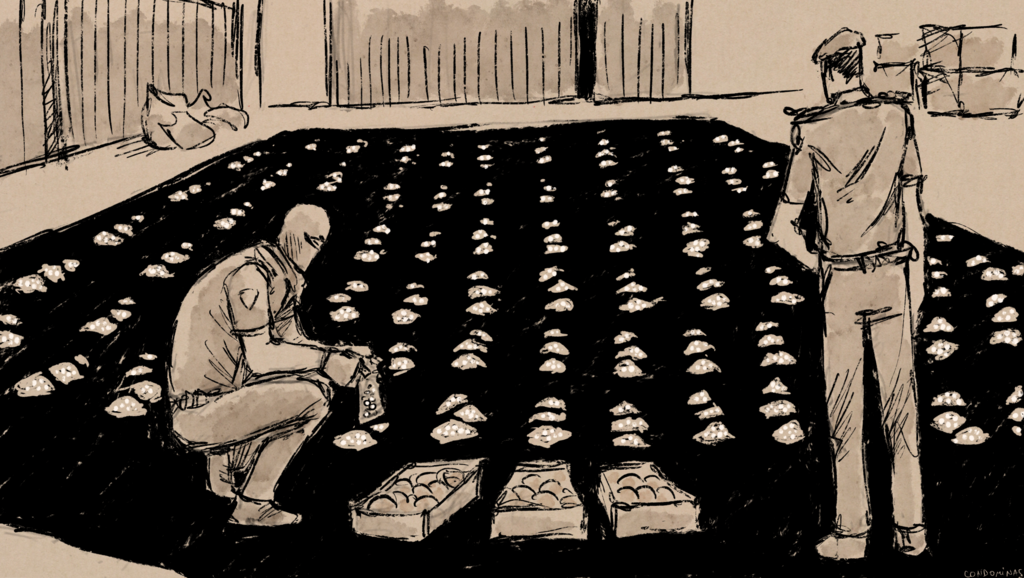

Le 22 avril 2022, l'Arabie saoudite annonce s'être emparée de 3,7 millions de pilules de captagon à l'aéroport international du roi Abdelaziz, près de Djeddah. Une saisie spectaculaire que les autorités n'ont pas hésité à mettre en scène sur fond de musique martiale.

Ces dernières années, les opérations d'envergure se succèdent, bénéficiant au passage d'un traitement médiatique enfiévré. Fin décembre 2021, les douanes libanaises trouvent 9 millions de comprimés dissimulés dans une cargaison d'agrumes au port de Beyrouth. Fin juin 2021, les autorités saoudiennes découvrent 14,4 millions de comprimés d‘amphétamine dans le port de Djeddah cachés dans des barrières en fer. Des saisies qui révèlent l’ampleur du trafic de captagon dans la région.

Les témoignages recueillis par RFI au Liban et en Jordanie désignent la Syrie comme le principal lieu de production de cette drogue, également fabriquée en plus petite quantité dans la plaine de la Bekaa, dans l’est du Liban. En plus de ces témoignages, le Bureau des Nations unies chargé de la lutte contre la drogue et le crime (UNODC) centralise les informations sur les saisies de stupéfiants dans le monde. « Deux pays – le Liban et la Syrie – sont les deux pays les plus souvent identifiés comme origine des comprimés de captagon », confirme le rapport de cette branche de l'ONU.

Le trafic de captagon est-il seulement un commerce illégal, avec des trafiquants et des forces de l’ordre qui jouent au chat et à la souris ? Ou nous dit-il quelque chose du Moyen-Orient d’aujourd’hui ?

Sur les cinq premiers mois de 2022, l’armée jordanienne annonce avoir saisi 19 millions de pilules de captagon. C’est déjà 5 millions de plus que le total des saisies de l’année précédente. Sur place, les autorités n’ont pas donné suite aux demandes d’interview de RFI. Mais le 23 mai dernier, sur une chaîne de télévision jordanienne, le colonel Mustafa al Hiyari décrivait la stratégie des trafiquants aux frontières du royaume, divisés en plusieurs unités avec des tâches bien définies. « L’un des groupes est chargé de faire de la surveillance, un autre a pour mission de détourner l'attention de l'armée, quand le troisième attend le bon moment pour faire passer la drogue. »

Dans cet interview, le responsable militaire n'hésitait pas à qualifier la situation de « guerre de la drogue » et pointait la responsabilité de groupes affiliés à l'Iran. « En Syrie, il y a beaucoup d’organisation terroristes : Daech, Jabhat al-Nosra ou Ansar Dine. Mais vous avez aussi une autre composante terroriste : ce sont les organisations iraniennes, elles sont plus dangereuses, car elles sont basées sur des agendas extérieurs et ciblent la sécurité nationale jordanienne. »

Une pilule sur l'échiquier régional

Si le régime de Bachar el-Assad s’est maintenu au pouvoir en Syrie malgré dix années de guerre, c’est qu’il a reçu du soutien militaire étranger : celui de la Russie mais aussi celui de l’Iran et de ses alliés régionaux, comme le Hezbollah libanais. Cet axe joue-t-il un rôle actif dans le trafic de captagon au Moyen-Orient ?

Pour Makram Rabah, professeur d‘histoire à l’université américaine de Beyrouth, aucun doute : Téhéran et ses alliés dans le Levant, dont le Hezbollah – la puissante organisation chiite libanaise dirigée par Hassan Nasrallah –cherchent à déstabiliser les riches monarchies du Golfe. « Le captagon est clairement utilisé par l'Iran comme une arme pour viser les pays du Golfe, dont le Koweït et l'Arabie saoudite », avance cet analyste bien connu au Liban et dans le Golfe.

Le captagon est une marque déposée de l'Iran. De manière humoristique, cette drogue est appelée "la pilule de Nasrallah" au Liban.

L'objectif de l'Iran « est d'abord de créer un problème social dans ces pays » et de s'imposer « comme un acteur incontournable » avec lequel il est indispensable de négocier dans la région. Et puis il y a bien sûr l'argent généré par ce trafic qui représente une manne financière pour Téhéran, souligne Makram Rabah. Selon lui, même s'il s'avérait que le Hezbollah et l'Iran n'étaient pas derrière ce business, ils resteraient « responsables », car ils protègent et couvrent les réseaux impliqués dans la contrebande.

Des accusations que dément fermement Hussein Hajj Hassan, député du Hezbollah depuis 1996. « Nous considérons que la production et le trafic, le commerce, même l'usage des drogues est haram dans le sens religieux, c'est une faute divine », insiste cet élu de Baalbek-Hermel, dans la plaine de la Bekaa. Proche de la frontière syrienne, cette région du Liban a la réputation d'abriter à la fois une partie de la production et du trafic de captagon. Mais « ce n'est pas une question propre à Baalbek-Hermel », se défend l'homme politique. Il assure que sa circonscription n'est pas plus affectée que d'autres territoires du pays.

« Les forces armées libanaises ont découvert des fabriques dans beaucoup d'autres régions, mais on fait un focus sur le Baalbek-Hermel pour des raisons politiques », avance cet ancien ministre, dénonçant les « campagnes médiatiques et politiques » menées contre son parti. Hussein Hajj Hassan accuse, en effet, certains pays du Golfe de vouloir « utiliser cette question » pour des « raisons politiques. »

La Syrie, un « narco-État » ?

Si le professeur Makram Rabah craint que le Liban ne devienne un « narco-État », une source diplomatique occidentale contactée par RFI emploie déjà ce terme pour qualifier la Syrie de Bachar el-Assad. Et c'est aussi l'analyse du New Lines Institute, qui a récemment publié une étude très complète du trafic de captagon et de ses enjeux. Si la guerre civile a créé « des conditions propices à la production » de cette drogue, le régime syrien a aussi cherché « des sources de revenus alternatives », explique Caroline Rose, chercheuse dans ce centre de recherche américain.

Les autorités de Damas ont alors réquisitionné cette production – déjà présente dans le paysage syrien depuis des décennies – pour « générer de nouvelles sources de revenus », à la fois pour des membres du gouvernement, des milices ou pour leurs alliés, des groupes armés affiliés aux Gardiens de la Révolution iraniens ou le Hezbollah. Et les indices qui mettent en cause l’État syrien sont nombreux, pointe Caroline Rose.

Il y a d'abord la provenance de nombreuses cargaisons de captagon de dimensions industrielles : il s'agit de ports étatiques ou de ports accessibles à l’État comme le port de Lattaquié. Il y a ensuite l'origine des matériaux utilisés pour dissimuler les pilules (rouleaux de carton, agrumes, emballages de savon...) : tous proviennent de régions contrôlées par le gouvernement syrien. « Et cela permet de remonter jusqu’à des hommes d’affaires et à des personnalités du secteur agricole et du secteur industriel très proches du régime de Bachar el-Assad », détaille l'analyste du New Lines Institute. Enfin et surtout, certaines preuves montrent que la 4e division de l’armée syrienne, commandée par Maher, le frère de Bachar el-Assad, « a facilité la production et le transport de pilules de captagon vers les ports contrôlés par l’État et par cette 4e division ».

► Le rapport du New Lines Institute est disponible ici en intégralité

Impact commercial

Complices. Bénéficiaires. Instigateurs ? Quelle est l’implication exacte de certains États, dirigeants et groupes armés de la région ? La réponse se cache dans l’opacité des régimes autoritaires. Si le trafic de captagon a des racines géopolitiques, il a aussi des conséquences géopolitiques. En 2021, l’Arabie saoudite en a eu assez de débusquer des millions de pilules de captagon dans les produits importés du Liban. Le royaume a alors suspendu ses importations en provenance de ce pays. Un véritable coup dur pour l’économie libanaise qui traverse déjà une crise historique.

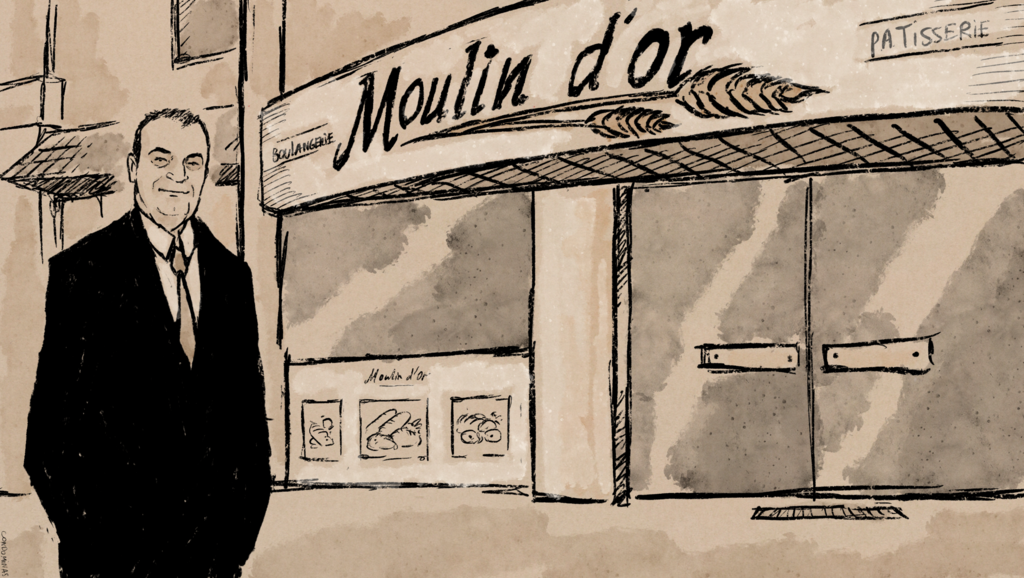

« Depuis que le problème du captagon est apparu entre le Liban et l’Arabie saoudite, les Saoudiens ont stoppé toutes leurs importations de biens en provenance du Liban », déplore Antoine Seif, patron du groupe libanais de boulangerie industrielle Moulin d’Or, qui exporte des donuts surgelés vers le royaume, pour les McDonalds de Riyad. Le boulanger décrit une « situation très critique », forçant notamment de nombreux industriels qui misaient sur leurs exportations vers l'Arabie saoudite à « se séparer d'une partie de leurs employés ».

Antoine Seif dénonce une « mafia libanaise » qui exporte le captagon en Arabie saoudite « directement via le port ou en transitant par d’autres lieux comme la Grèce ou l’Afrique ». Le PDG de Moulin d'Or appelle les autorités libanaises à surveiller davantage le port de Beyrouth et à multiplier les contrôler pour « préserver nos liens avec tous les pays amis », afin que la situation soit résolue « le plus rapidement ».

À ce jour, les autorités saoudiennes n’ont pas répondu aux demandes d’interview de RFI.

Le mythe de la « drogue des jihadistes »

Des réseaux mafieux qui produisent et exportent du captagon, des régimes et des économies qui en profitent ou en souffrent directement, un trafic qui alimente et exacerbe les tensions régionales... Les comprimés aux motifs de demi-lune suscitent bien des inquiétudes. Et ils engendrent par conséquent bien des rumeurs. Au Moyen-Orient, comme en Occident, circule toujours l'idée que le captagon serait « la drogue des jihadistes ».

Le gouverneur de la province libanaise de Baalbek-Hermel, Bachir Khodr lui-même, en semble encore convaincu. Il considère que le captagon est la drogue « favorite des combattants terroristes » en raison de ses effets : « Ils n’ont plus sommeil, ils sont agressifs, ils perdent les sensations physiques et émotionnelles. » Le représentant libanais assure que des jihadistes du groupe État islamique et du Front al-Nosra ont été « vus sous l'effet du captagon » et que les organisations terroristes ont « besoin de ça pour faire la guerre. »

Quelle a été la consommation de captagon parmi les jihadistes en Irak et en Syrie ces dernières années ? Impossible de le dire… Mais le mythe d'une « drogue des jihadistes » s’est propagé lorsque des attentats ont été commis en Europe ces dernières années, notamment dans la foulée des attaques qui ont fait plus de 130 morts le 13 novembre 2015 à Paris.

Il n'y a pourtant « aucune preuve tangible », prévient Laurent Laniel, analyste principal à l’Observatoire européen des drogues et de la toxicomanie, basé au Portugal. Les analyses toxicologiques menées par la police scientifique française sur les corps des jihadistes ayant attaqué le Bataclan montraient qu'ils n'avaient pris « ni alcool, ni drogue et en particulier pas de captagon », rappelle le spécialiste. Pour lui, « c'est clair et net », rien ne prouve qu'« ils avaient pris du captagon ou d'autres drogues », y compris dans les attentats qui ont suivi en Belgique ou en Suède.

Problèmes sécuritaires, commerciaux, sociaux et politiques, le captagon soulève bien des questions auxquelles les sociétés et les États du Moyen-Orient doivent aujourd'hui faire face.

Édition et dessins : Baptiste Condominas

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail

Je m'abonne