Il y a l’or noir – le pétrole - et désormais l’or blanc, comme certains appellent le lithium. Extrêmement léger, très conducteur d’électricité, ce métal blanc est de plus en plus recherché, tant il est indispensable à la fabrication des voitures électriques, en pleine transition énergétique. Aujourd’hui, le lithium vient principalement de mines australiennes et chinoises, ou bien de lacs salés des hauts plateaux d'Amérique du Sud. Mais en cette période de tensions diplomatiques et économiques entre Pékin et Washington, et après la pandémie de Covid (qui avait entrainé des pénuries dans l’industrie), l’Europe cherche à assurer sa souveraineté dans ce domaine.

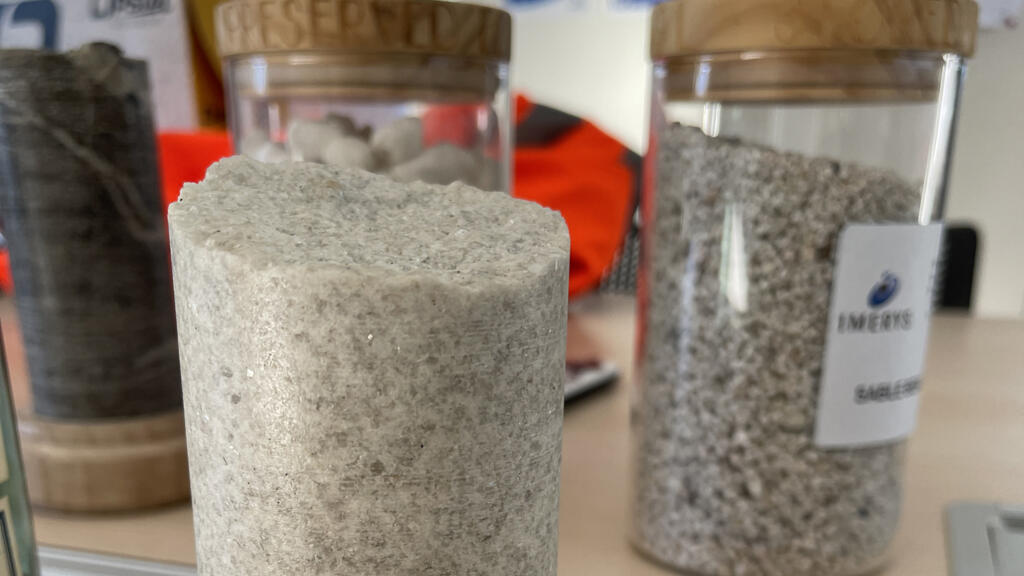

À quelques centaines de mètres du village d’Echassières, dans le paysage vallonné du centre de la France, un grand cratère blanc pourrait voir s’installer l’une des plus importantes mines de lithium d’Europe. Pour l’instant, le site est une carrière de kaolin, une roche friable utilisée pour la porcelaine. Sous les gradins sillonnés par quelques machines de chantier se trouve un des plus grands gisements de lithium d’Europe. « Voilà l’entrée prévue de la galerie pilote qui permettrait d’alimenter notre usine pilote et de finir nos tests à l’échelle semi-industrielle, explique Benjamin Barré, géologue du groupe français Imerys, qui prévoit d’ouvrir une mine de lithium sous cette carrière en 2028. Nous sommes déjà en relation avec un bureau d’études pour nous aider à avoir des réponses pour la mine industrielle, la future mine ». Pour l’instant, des travaux d’exploration sont toujours en cours. Des salariés de l’entreprise sont en train d’extraire, avec l’aide d’une carotteuse, de longs cylindres de granit – des carottes dans le jargon de la géologie - qui seront ensuite analysés, pour évaluer leur richesse en lithium.

La future mine souterraine n’a pas encore obtenu toutes les autorisations nécessaires. L’investissement prévu par Imerys est toutefois très important : plus d’un milliard d’euros, pour extraire la roche, la broyer, puis l’envoyer à quelques dizaines de kilomètres de là, vers une usine de raffinage, qui ne gardera que le lithium presque pur.

« En France, je pense qu’il n’y a pas eu d’ouverture de mine ces 50 dernières années », avance Vincent Gouley, directeur de la Communication et du Développement durable pour les projets liés au lithium chez Imerys. « Quand vous trouvez un gisement de cette qualité au fond de votre jardin, il serait dommage de ne pas l’exploiter. Quelque part, nous avons de la chance d’avoir mis la main sur un tel gisement, sous un site existant », s’enthousiasme-t-il. Il a fait le voyage depuis Paris pour rencontrer des élus locaux et pour défendre le projet de mine. « En l’état de nos connaissances, il permettrait de produire 34 000 tonnes d’hydroxyde de lithium chaque année, sur au moins 25 ans. Cela correspond aux besoins en lithium de 700 000 véhicules électriques par an, c’est-à-dire la moitié de la production française [de voitures électriques] aujourd’hui. C’est un gisement significatif au niveau français et au niveau européen », se réjouit-il.

Un enjeu politique et de souveraineté

Comme celui d’Imerys, les projets autour du lithium se multiplient en Europe : usines de batteries en France et en Allemagne, projets de mines au Portugal, en Espagne, en Finlande, ou encore au Royaume-Uni. Une réponse aux estimations du niveau de la demande en lithium dans les années à venir : celle-ci pourrait être multipliée par 25 d’ici à 2050, d’après l’Agence Internationale de l’Energie (AIE). De quoi inciter le président français Emmanuel Macron à promouvoir l’extraction de lithium dans son pays, comme lors de cette interview sur la chaîne France 2, en octobre 2022. « On n’a pas de pétrole, mais on a du lithium. Donc si on fait des batteries – et on en fera en France deux millions par an à la fin du quinquennat – il faut pouvoir sécuriser les approvisionnements. Car le coût d’une batterie est à 80% lié aux matériaux comme les terres rares, etc. C’est pour ça qu’on va rouvrir des mines de lithium. On évitera à nos enfants des crises comme on est en train de la vivre. Car on ne dépendra plus du pétrole qui vient d’autres pays, [on dépendra] beaucoup moins du gaz venant d’autres pays, et beaucoup moins des batteries électriques faites en Chine », assurait le président français.

Aujourd’hui, près de la moitié du lithium produit dans le monde vient de mines australiennes. Un tiers vient de lacs salés des hauts plateaux du Chili, dans le désert d’Atacama. Enfin, la Chine extrait sur son sol 15% de la production mondiale. Une concentration qui inquiète les dirigeants européens, échaudés par la guerre en Ukraine, qui a mis en évidence la dépendance du continent vis-à-vis du gaz russe.

Pour tenter d’assurer une souveraineté européenne pour l'approvisionnement en lithium et autres minerais indispensables à la transition énergétique, la Commission européenne a lancé en 2022 une nouvelle législation sur les matières premières critiques.

Des minerais « critiques » et des terres rares, « il y en a en Europe, mais maintenant il faut se donner les moyens de les extraire. Et ne pas dire ‘nous en Europe nous allons consommer et assembler, mais laisser les autres extraire’. Car nous savons bien qu’extraire est compliqué », tonnait en mars 2023 Thierry Breton, commissaire européen au Marché intérieur. L’Union européenne s’est ainsi fixé des objectifs : « Sur l’extraction, l’objectif est [d’extraire sur le sol européen] 10% [des quantités de matières premières critiques dont nous aurons besoin] à l’horizon 2030. Certains diront que c’est peu mais nous sommes à 3% seulement aujourd’hui, donc c’est quand même un objectif ambitieux, estime Thierry Breton. Sur le raffinage 40% de nos besoins en 2030 doivent être faits en Europe. Et enfin nous avons un objectif de 15% de recyclage », concluait-il lors d’une conférence de presse à Bruxelles. Or, concernant le raffinage par exemple, aucune usine n’est opérationnelle à ce jour en Europe.

De la mine à la batterie

À Lauterbourg, à deux pas de la frontière franco-allemande, la start-up Viridian prévoit d'en installer une, en bordure d’un port industriel, le long du Rhin. La construction n’a pas encore commencé. Nous rencontrons donc le co-fondateur de Viridian lors d’un de ses passages à Paris.

Le projet a obtenu 12 millions d’euros de subventions publiques, pour effectuer l’une des étapes intermédiaires entre les mines et les producteurs de batteries électriques. « En amont, le producteur de lithium extrait ce métal depuis de la roche dure ou de saumure [de l’eau salée]. Ensuite, il faut raffiner. Certains producteurs le font eux-mêmes. D’autres préfèrent l’envoyer chez des raffineurs indépendants tels que Viridian pour le transformer ou le purifier davantage, explique Rémy Welschinger, co-fondateur de Viridian. Puis, ce lithium est donné aux constructeurs de cathodes, pour construire des cellules de batteries. Ces cellules sont mises dans des packs de batteries et enfin on place ces packs de batteries dans des véhicules électriques », précise-t-il. Viridian espère ouvrir sa raffinerie en 2026, avec une centaine de salariés. La start-up est en négociations avec Verkor (qui prévoit d’ouvrir une grande usine de batteries du nord de la France) pour lui fournir du lithium.

Quelles conséquences pour l’environnement ?

L’Europe prévoit d’interdire les voitures à moteurs thermiques dès 2035. Cependant, avec les projets déjà connus aujourd’hui, la production de lithium ne suffirait pas à répondre à la demande mondiale de batteries électriques estimée pour 2030, anticipe l’Agence Internationale de l’Energie (AIE).

Malgré l’enthousiasme des dirigeants européens, les élus locaux ne sont pas tous à l’aise avec ces projets. Dans la région où Imerys veut creuser sa mine de lithium, certains n'ont pas souhaité nous parler. À Echassières, le village où la mine pourrait voir le jour, le maire a tout de même accepté de nous recevoir dans un petit bâtiment moderne où il est seul ce jour-là.

Sur le principe, Frédéric Dalaigre est plutôt favorable à la mine, qui promet de créer près de 500 emplois directs, dont 300 à Echassières. Un chiffre énorme pour ce village d’à peine 400 habitants, dans une région rurale. « À l’échelle d’Echassières, c’est bien évidemment un projet de très grande taille », dit-il. « D’un point de vue économique, c’est évidemment positif pour la commune car si l’exploitation de lithium se fait, on aura des créations d’emplois sur la commune. Qui dit création d’emplois dit potentiellement plus d’habitants pour la commune et toutes les communes voisines. Cela veut dire plus de gens pour faire tourner nos commerces et plus d’enfants à l’école », souligne le maire. « Sur l’aspect environnemental, là, il y a une vigilance à apporter, notamment concernant la disponibilité en eau. L’eau est une préoccupation majeure partout en France. C’est le cas également dans l’Allier [le département où se trouve Echassières]. On attend des réponses à ce niveau-là, pour savoir où ils [Imerys] vont prendre l’eau, quelles sont les disponibilités locales, et où ils vont aller la chercher. »

Dans le seul restaurant du village, face à l'église en pierre, un groupe d’amis finit de déjeuner. « Ce projet est une bonne nouvelle pour la commune », estime Kevin Fayol, qui élève des vaches à quelques centaines de mètres de la future mine. « Ça ne peut qu’apporter du travail en plus et davantage de population pour notre village », pense celui qui est aussi conseiller municipal. Autour de la table, tous sont favorables au projet, comme Eric Brun, conseiller municipal d’une commune voisine et agriculteur lui aussi. « On ne peut pas voir que les inconvénients, ce n’est pas possible. On nous parle tous les jours du local : ça c’en est, du local. Alors pourquoi être contre ? », avance-t-il.

Pour autant, les habitants des alentours sont divisés. « Non à la mine », « Lithium non merci »... Voici les messages qu’on peut lire sur la route menant à Echassières.

Nous retrouvons Xavier Thabarant quelques centaines de mètres au-dessus du site d’Imérys. Il est guide naturaliste, adhérent de France Nature Environnement et fait partie de « Préservons la forêt des Colettes », une association locale opposée à la mine. Dans cette forêt domaniale classée Natura 2000, « l’une des plus belles hêtraies de la région », selon Xavier Thabarant, un panneau signale la présence de la rosalie des Alpes, un insecte menacé.

« C’est cet insecte qui est en photo, bleu et noir, qui pond dans les hêtres. C’est notre insecte rare sur la forêt, et protégé. On est à deux pas de la mine, quand on regarde là derrière, on voit le haut [de la carrière]. J’espère que les arbres ne mourront pas mais s’ils meurent, l’insecte disparaîtra lui aussi [des lieux] », craint-il.

Pour son projet, Imerys aura besoin de puiser 600 000 mètres cubes d'eau par an*, assure l'entreprise. Soit l’équivalent de la consommation annuelle domestique de 11 000 Français environ. L’eau serait puisée à plusieurs kilomètres de la mine. L’endroit précis n’a pas encore été défini. Mais c'est l’un des points qui inquiète le plus les riverains. Sans compter la pollution à long terme habituellement générée par l’activité minière. Des nuisances que Xavier Thabarant n’accepte pas de voir justifiées par l’argument de la souveraineté. « C’est vrai qu’on a du lithium ici [en France] mais pour faire une batterie il faut aussi du cobalt, du manganèse... On a peut-être la moitié de ce dont on a besoin, donc on n’aura jamais l’indépendance énergétique », souligne-t-il.

Pour les adhérents de Stop mines 03, une association qui se mobilise également contre le projet d'Imerys, les promesses de mine responsable avancées par Imerys, ne sont pas crédibles. « Même Imerys dit qu’il y aura des impacts environnementaux », souligne Sara Monimart, l’une des membres de l’association, qui se mobilise pour éviter que la mine voie le jour. « Ils [reconnaissent qu’ils] vont juste les minimiser. Cela veut dire qu’ils seraient capables de les minimiser ici mais qu’ils ne le font pas à l’étranger car ce n’est pas Europe et qu’il n’y a pas les mêmes normes ? C’est d’un cynisme monstrueux », dit-elle.

En Serbie, en janvier 2022, la mobilisation de dizaines de milliers d’habitants a fini par mettre un coup d’arrêt à un projet de mine de lithium porté par la multinationale Rio Tinto. Les riverains - et les manifestants qui les soutenaient - craignaient des conséquences sur leur santé, et sur l’environnement.

Lithium et géothermie

En plus des mines de lithium issu de roche ou de lacs salés, il existe une autre manière de produire ce métal si recherché : la géothermie. En Europe, une dizaine de projets ont déjà été annoncés dans la vallée du Rhin. En effet, du lithium a été découvert dans les saumures (dans l’eau salée) du sous-sol de la région.

Près de la frontière franco-allemande, à la sortie de la ville de Landau, 50 000 habitants, des ouvriers de la start-up australienne Vulcan appliquent de l’isolant en aluminium sur un impressionnant dédale de tuyaux.

« C’est pour protéger les salariés de la chaleur dégagée par la saumure, l’eau salée issue de la géothermie », et puisée à plusieurs kilomètres de profondeur, explique Courtney Mahar, qui dirige la construction de cette usine pilote. « De l’autre côté de ce muret, ce sont nos voisins de la centrale de géothermie qui nous fournit des saumures. Là, dans ce cube gris se trouve le puits de forage. Et là, au fond du terrain le tuyau rejoint notre site. C’est comme ça que nous récupérons la saumure chargée en lithium », précise l’ingénieur. L’eau salée est filtrée pour en extraire le métal, avant de renvoyer le reste de l’eau et des minéraux dans le sous-sol.

Le projet a commencé en 2018. Vulcan a levé près de 400 millions d’euros jusqu’à maintenant, sur un projet estimé à 1,5 milliard. La production de cette usine pilote doit débuter entre fin octobre et début novembre 2023. « Il y a trois étapes de production chez nous, explique Horst Kreuter, l’un des cofondateurs de l’entreprise. La première, c’est de forer des puits de géothermie [profonde] pour extraire de l’eau salée, de la saumure, dans le sous-sol. Ensuite, il faut séparer le lithium du reste de la saumure. On obtient alors un sel de lithium mais ce sel ne peut pas encore aller dans les batteries : il faut donc une étape supplémentaire, le raffinage, qui aura lieu à Francfort, dans une zone industrielle. »

Après cette usine pilote, l’ambition de Vulcan est de passer à l’échelle industrielle, avec une usine environ 200 fois plus grande, qui produirait 24 000 tonnes de lithium chaque année, progressivement, à partir de 2026.

« Plus de 30 usines de batteries sont en train d’être construites en Europe et ont besoin désespérément de lithium. Elles veulent se fournir sur le continent de lithium neutre en carbone. Et c’est exactement ce que nous faisons », se réjouit Horst Kreuter. La « neutralité carbone » à l’échelle d’une entreprise – dont se réclame Vulcan pour ses projets de lithium - est un concept contesté notamment par l’Ademe, l’agence française de la Transition écologique.

Pour autant, les promesses d’une production moins polluante que les mines de roche dure conventionnelles font recette. « Nous avons déjà vendu toute notre production prévue pour les cinq prochaines années, alors que nous n’avons pas encore commencé à produire, poursuit Horst Kreuter. Nos clients sont Stellantis, Renault, Wolkswagen le groupe belge Umicore et puis LG, le deuxième plus grand fabricant de batteries au monde. »

Cette méthode de production de lithium enthousiasme Valentin Goldberg et Fabian Nitschke, des chercheurs spécialisés dans la géothermie. Nous les rencontrons sur le campus de l’Institut technologique de Karlsruhe, à une trentaine de kilomètres de l’usine pilote de Vulcan.

Valentin Goldberg est doctorant au département de Géothermie. Il souligne les avantages d’extraire du lithium par la géothermie plutôt que dans de la roche ou dans des lacs salés d'Amérique du Sud.

« L’utilisation de ces saumures de la vallée du Rhin, les saumures de géothermie, est une forme d’extraction très peu invasive, dit-il. Car il y a juste deux petits puits de quelques centimètres de diamètres. Cela utilise moins de surface au sol, moins d’énergie et le grand avantage est que le marché se trouve ici [en Europe] : il n’y a quasiment pas besoin de transporter le lithium. Son impact environnemental est donc beaucoup moins important. Si l’exploitation se concrétise à l’échelle industrielle, ce serait donc plus propre que les mines conventionnelles », assure le doctorant. « Jusqu’à maintenant, nous avons toujours importé nos matières premières et notre énergie, comme le pétrole et le gaz, poursuit Valentin Goldberg. Nous exportions donc les dommages environnementaux que cela cause. Si nous avons la possibilité de produire notre propre énergie et nos propres matières premières, nous devrions prendre nos responsabilités et en assumer l’impact ici, là où nous les consommons, plutôt que de laisser à d’autres pays les dégâts que cela peut engendrer. »

La construction des centrales de géothermie, qu’elles permettent ou non d’extraire du lithium, comporte tout de même des risques. « Nous avons constaté dans le passé que si les choses ne sont pas faites correctement, par exemple en allant trop vite, en appliquant des pressions trop fortes lors du forage, cela peut créer de l’activité sismique, qui peut être ressentie par la population. À Vendenheim [dans l’est de la France], mais aussi à Bâle [en Suisse, en 2006], il y a aussi eu des dommages limités, sur des maisons », souligne Fabian Nitschke, chercheur senior et directeur du Laboratoire de recherche dans lequel travaille Valentin Goldberg.

Les habitants des alentours de Vendenheim, en banlieue de Strasbourg, ont en effet senti la terre trembler plusieurs fois à partir de la fin 2019. Dans un rapport commandé par les autorités françaises, des scientifiques ont conclu en 2022 que cette série de séismes avait été causée par le groupe français Fonroche, qui effectuait des forages pour construire une centrale de géothermie.

« Dans le cas de Vendenheim, les personnes qui ont subi des dommages n’ont pas été indemnisées de manière automatique et facile, souligne Fabian Nitschke. Ce qui a fait diminuer nettement l’acceptation de cette technologie » dans la région.

Gionni Cuomo a ressenti plusieurs de ces tremblements de terre dans la banlieue de Strasbourg. « On s’est bien fait secouer », explique cet Alsacien qui participe à Vigiclimat, un collectif d’associations locales opposées aux projets de géothermie profonde (qu’ils permettent ou non d’extraire du lithium). « Le dernier en date, c’était en juin 2021 [mesuré à 3,9 sur l’échelle de Richter]. J’ai même eu le temps de me lever, sortir de mon lit et d’aller dans la chambre des enfants, cela tremblait toujours. », se souvient-il. À ce moment-là, il cherchait déjà « plus de terrain pour [ses] enfants », mais les séismes ont motivé « en grande partie notre décision de voir si l’herbe était plus verte ailleurs », dit-il. C’est à dire de déménager, à 45 min de voiture plus au nord. Pour constater « qu’il n’y a pas un seul projet de géothermie sur notre nouveau territoire mais une quinzaine de projets potentiels », regrette-t-il.

« Europe cherche lithium désespérément », un Grand reportage de Justine Fontaine, réalisé par Nicolas Benita.

*Lors de l'interview, l'entreprise a indiqué avoir besoin de 500 000 mètres cubes d'eau par an pour sa mine industrielle et d'un apport 5 fois plus important au démarrage du projet. Par la suite, Imerys a souhaité corriger cette information et précisé qu'elle aura besoin de 600 000 mètres cubes par an, sans nécessiter de « remplissage initial significatif » en eau au démarrage de la mine. « Le besoin net en eau devrait même en toute logique être inférieur aux 600 000 mètres cubes évoqués plus haut les premières années de mise en service (il devrait atteindre cette cible progressivement) », assure l'entreprise.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail

Je m'abonne