Bernard Magnier: «Les poètes africains parlent de la vie quotidienne, des difficultés de l'exil, et aussi du monde»

Publié le :

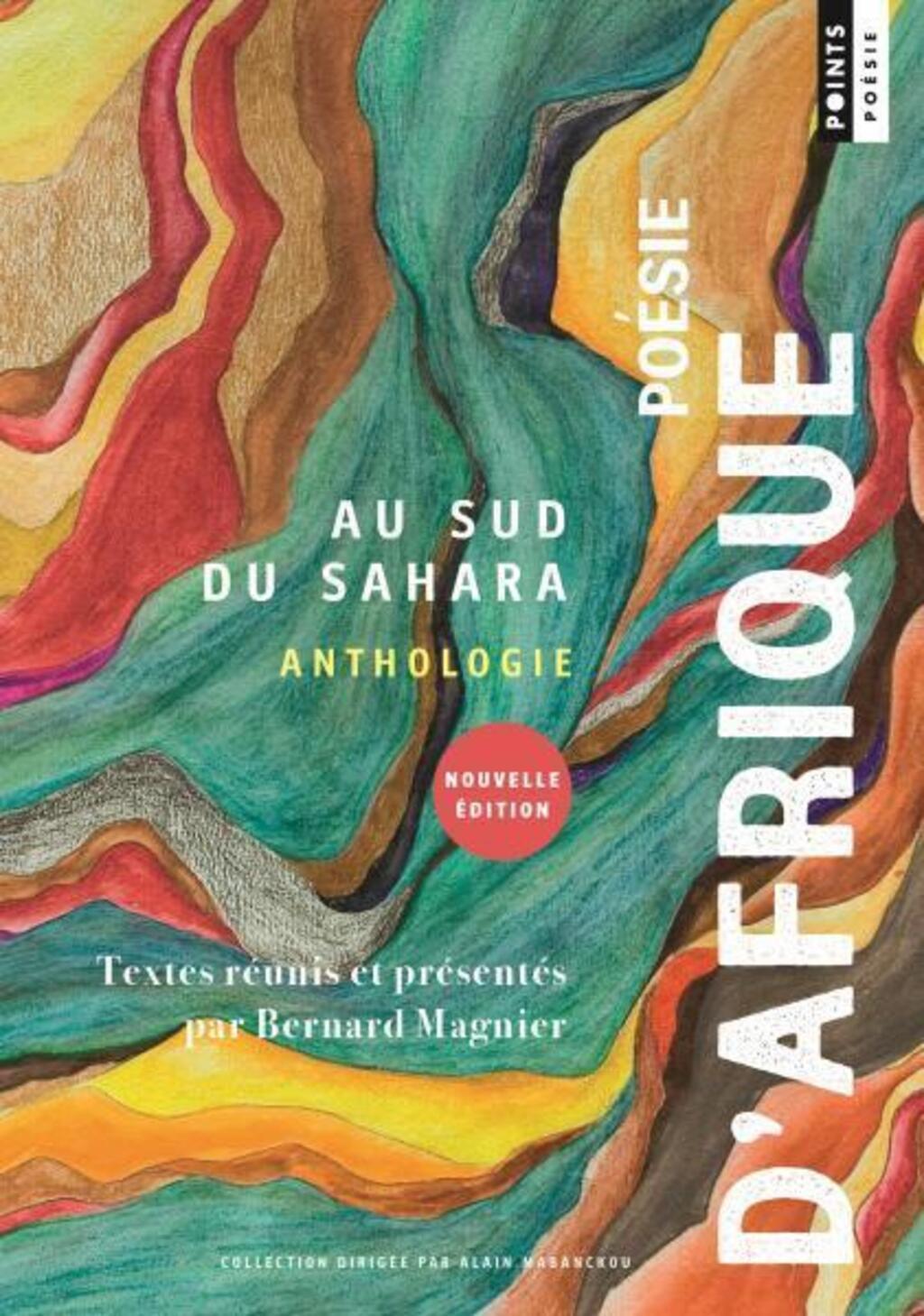

Bernard Magnier est l’auteur de Poésie d’Afrique au Sud du Sahara, paru cet automne. L’ouvrage propose une version revue et augmentée de l’anthologie du même nom que ce spécialiste de littératures africaines avait fait paraître il y a trente ans. De nouvelles voix viennent s’ajouter aux grands et petits classiques de poésies africaines modernes dans une nouvelle version réactualisée et disponible en version poche. Entretien avec Bernard Magnier.

RFI : Qu’est-ce qui change entre l’ancienne et la nouvelle version de l’Anthologie de poésie d’Afrique au sud du Sahara qui vient de paraître ?

Bernard Magnier : la première a été publiée par l'Unesco et Actes Sud et celle-ci par Point Seuil « Poésie ». Il y a une volonté de passer dans un format livre de poche. Cela m'importait beaucoup, mais il s'agissait aussi de l’actualiser et de rajouter des textes. Il y en a environ 80 auteurs qui ont été ajoutés. On arrive à 280 textes et 240 auteurs pour 43 pays et une trentaine de langues.

Quels sont les grands noms de la poésie africaine contemporaine ?

C'est difficile de répondre. Dans cette Anthologie, j'ai essayé de faire en sorte, déjà dans le premier volume et dans celui-ci aussi, qu'il y ait les très grands noms : qu'il y ait Senghor, qu'il y ait Soyinka, qu'il y ait Achebe, qu'il y ait tous ces noms, qui résonnent et qui ne peuvent pas ne pas être dans une anthologie de la poésie africaine digne de ce nom. Mais j'ai essayé aussi de trouver des auteurs qui sont nés au XXIᵉ siècle. Il y a un auteur qui est né en 2001, qui fait écho à celui qui est né en 1896. Donc, on a trois siècles qui sont couverts. Il y a cette volonté d'être le plus large possible, ne pas oublier les grands noms, tout en mettant l'accent sur les jeunes, les jeunes voix et les nouvelles paroles.

Qu’est-ce qui fait la nouveauté de ces jeunes voix ?

Il y a beaucoup de jeunes auteurs qui se sont fait connaître par des biais qui n'existaient pas il y a trente ans. Ça, c'est une des particularités de notre époque. Beaucoup de jeunes se sont fait connaître, en particulier, par la scène d'une façon générale et par les réseaux sociaux. Désormais, on trouve des poèmes sur les réseaux sociaux, on ne les trouve plus seulement dans les recueils de poésie. Il y a aussi des poètes qui s'expriment eux-mêmes par le slam, par le rap, mais aussi simplement par la poésie qu'ils profèrent sur scène. Ça, c'est quelque chose qui est assez neuf, et ce qui donne une audience à ces auteurs et à ces autrices beaucoup plus larges, parce que la poésie est diffusée un petit peu partout dans le monde, instantanément.

Sur les 240 poètes que compte ce recueil, le plus jeune est né, vous écrivez, en …

… en 2001. Falmarès est Guinéen. Si le plus jeune est né en 2001, le plus ancien, Bakary Diallo, lui, est né en 1892, Sénégalais, suivi de peu par Hampâté BA, qui est né lui en 1900, officiellement en 1900.

Est-ce qu’il y a des résonances entre leurs univers poétiques ?

Absolument, parce que Falmarès dans son texte fait écho aux griots, aux anciens. C'est une poésie ancrée dans l'aujourd'hui, mais qui n'a pas oublié le passé.

Quels sont les pays les plus féconds en poésie en Afrique ?

Ce sont forcément les plus peuplés qui sont les plus grands producteurs de poésie. Le plus grand, c'est le Nigeria, c'est incontestable. C'est un pays qui est dix fois plus peuplé que beaucoup d'autres. Les poètes y sont plus nombreux. L'Afrique du Sud, pour d'autres raisons. Et sur le plan francophone, on trouve beaucoup plus de poètes du côté du Sénégal, historiquement, de la Côte d'Ivoire et du Congo-Brazzaville, du Congo-Kinshasa aussi, mais peut-être d'une façon moindre que le Congo-Brazzaville. Les grands noms sont probablement un peu plus du côté de Brazzaville.

De quoi parle la poésie africaine ?

De tout. Alors, historiquement, c'était très afro-africain, très centré. Les poètes disaient beaucoup « nous », ils utilisaient le « nous » collectif : « Nous les Noirs, nous les Africains, nous les Sénégalais, nous… » Et de plus en plus, on a vu émerger une nouvelle tendance sur ces trente dernières années, qui est sans doute la présence du « je ». De plus en plus, ces poètes disent « je » et parlent en leur nom et non pas au nom d'une collectivité. Et à partir de là, ils parlent de tout, ils parlent de la vie quotidienne, des difficultés, de l'exil, mais ils parlent aussi du monde. Ils parlent du problème des migrants. Par exemple, Wole Soyinka a écrit un poème sur les migrants, les migrants qui traversent la Méditerranée. On parle de la pandémie. On parle de phénomènes urbains qui se passent sur d'autres continents. On parle un peu de tout dans cette poésie africaine, même si l'essentiel de la problématique reste une problématique africaine.

La problématique politique occupe une place importante, on imagine ?

Oui, mais avec une distance un petit peu différente. Dans la première version, je pense que les poètes étaient plus frontaux. On était à la limite du slogan, parfois politique. Aujourd'hui, il y a plus de distance, il y a plus d'humour. On passe par la distanciation, par l'allusion.

Est-ce que ça veut dire qu’il n’y a plus de mouvement littéraire, comme la négritude autrefois ?

Peut-être pas au point que ça puisse se comparer à la négritude, mais il y a des tendances. Les poètes d'aujourd'hui disent « je », mais c'est un « je » qui pense quand même aux autres. Ce n'est plus un « nous » collectif. C'est un « je » certes individuel, individuel, mais pas individualiste

Il y a aussi, vous le signalez dans votre préface, beaucoup d’écrivains femmes ?

Oui, c'est une des tendances. Il y en avait très peu et on partait de très loin. Parmi les jeunes, les plus jeunes, effectivement, des femmes sont présentes. Ernis, par exemple, pour prendre un exemple francophone, qui est née en 1994 ou 95, qui a donc 30 ans.

Pour clore cette conversation, puis-je vous demander de citer un vers qui soit représentatif de la production africaine contemporaine ?

Écoutez, j'ai choisi le dernier vers du dernier poème cité dans cette anthologie. Il est écrit par un Zimbabwéen qui s'appelle Musaemura Zimunya et il dit ceci : « qui apprendront que la fin du voyage en ouvre un autre » !

Poésie d’Afrique au sud du Sahara. Anthologie éditée par Bernard Magnier. Seuil, collection « Points », 418 pages, 14,90 euros

*Bernard Magnier est journaliste. Spécialiste des littératures africaines, il a créé et dirigé la collection « Lettres africaines » chez Actes Sud. Il programme et anime de multiples rencontres et festival littéraires.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail

Je m'abonne