Les algues marines, cultivées pour l’alimentation et l’industrie, sont majoritairement produites en Chine et en Indonésie. Face à cette production intensive, l’Europe soutient une algoculture biologique de qualité dans laquelle se sont lancés des producteurs bretons. Aujourd’hui, l’algue bretonne, cultivée en bio et en pleine eau, a gagné une renommée internationale.

De notre envoyée spéciale dans la région,

En Bretagne, les algues sauvages étaient traditionnellement cueillies pour servir d’engrais dans les champs, la région est devenue la première productrice d’algues marines cultivées en France.

Au nord de la Bretagne, dans l’estuaire de la Rance – site classé Natura 2000 – près du village de Saint-Suliac, Magali Molla et Jean-François Arbona, tous deux ex-biologistes marins, ont été précurseurs : en 1983, ils se sont lancés dans l’algoculture biologique en créant leur entreprise de production et de commercialisation d’algues de pleine eau, C-Weed aquaculture : « C’est l’approche de cultiver du renouvelable plutôt que pratiquer une cueillette, moins durable, qui nous a séduits », déclare Jean-François Arbona.

Avec presque 40 ans de recul, ils témoignent des effets bénéfiques de l’algoculture sur le milieu marin : tous les ans au printemps, leur concession de douze hectares en eau profonde grouille de poissons et de crustacés qui viennent s’y reproduire.

La laminaire, une algue locale

L’algue cultivée dans l’estuaire de la Rance est une laminaire, une algue brune locale et comestible. La laminaire est composée de trois parties : le crampon, qui lui sert à s’accrocher, le stipe, une tige souple comme un roseau pour éviter de casser par la force des vagues et du courant, et le thalle ou fronde – la feuille – la partie consommée, qui peut mesurer jusqu’à 4 mètres de long.

L’algue se nourrit de la lumière, par photosynthèse, et des éléments minéraux présents dans l’eau de mer en les absorbant directement par toute la surface du thalle.

En Bretagne, où les vagues et les marées remuent les fonds marins, l’eau est troublée par du sable en suspension qui empêche les rayons du soleil de pénétrer profondément. Pour compenser ce manque de lumière, les laminaires sont donc cultivées près de la surface, mais suffisamment profondes toutefois pour rester sous l’eau à marée basse, elles n’exondent jamais.

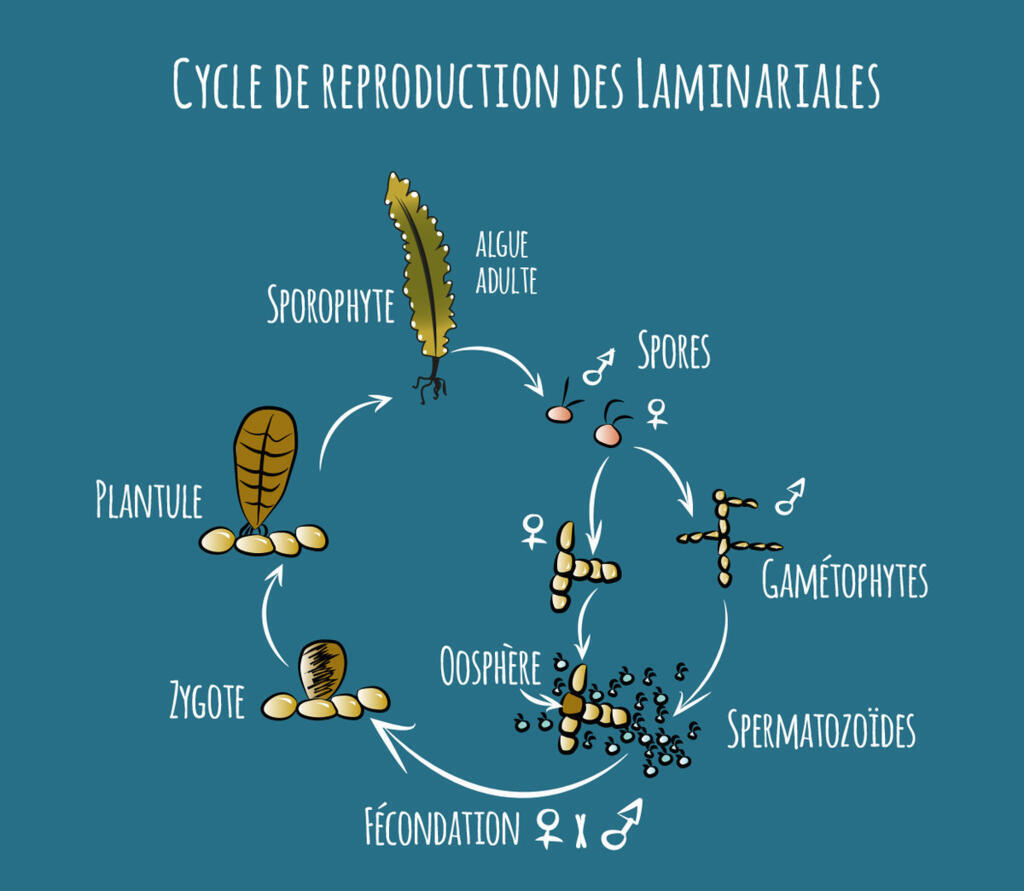

Un système de reproduction extraordinaire

Pour produire de jeunes pousses d’algues, ou plantules (comme un agriculteur produit des semis de tomates avant de les mettre en pleine terre), les algoculteurs doivent maîtriser leur système complexe de reproduction : « La reproduction des algues, c’est extraordinaire, ça nous a passionnés », raconte Magali Molla, qui s’en occupe chez C-Weed.

Les laminaires sont digénétiques : leur cycle de vie comporte deux générations. Adultes, elles produisent des spores mâles et femelles. Les spores sont récoltées dans des collecteurs par les algoculteurs, puis transférées à terre dans les cuves d’eau de mer de l’écloserie. Là, ces spores se transforment en filaments mâles et femelles – gamétophytes – qui se fécondent pour donner naissance à un œuf. Cet œuf va ensuite se diviser plusieurs fois, jusqu’à former une plantule.

Magali Molla introduit ensuite dans les cuves des cordelettes sur lesquelles les plantules vont accrocher leurs crampons, puis Jean-François Arbona ira nouer ces cordelettes sur de grosses cordes fixées en mer.

Alignées comme des couloirs de piscine, dans le sens du courant, ces cordes forment les « filières », sur lesquelles les laminaires grandiront tranquillement jusqu’à la récolte au printemps.

Les algues, un vaste champ à défricher

Non seulement ces algues sont bonnes à manger et excellentes pour la santé – riches en sels minéraux et protéines –, mais elles sont aussi composées de nombreuses molécules très utiles : leurs propriétés gélifiantes sont utilisées en agroalimentaire – dans les yaourts et autres crèmes –, leurs propriétés hydratantes et apaisantes, en cosmétique. Mais elles contiennent de nombreux principes actifs dont les applications restent encore à découvrir.

Le projet de l’Union européenne GénialG, coordonné par la station biologique du CNRS à Roscoff, est un projet participatif qui regroupe des partenaires dans 19 pays européens, dont C-Weed.

GénialG vise à identifier et extraire des algues les molécules intéressantes dans le but de développer l’ensemble du secteur, de l’algoculture aux applications industrielles. Lancé en 2017, le projet a déjà produit des résultats : « On découvre des propriétés nouvelles », affirme Kévin Cascella, ingénieur de recherche à la station de Roscoff, « un partenaire anglais a démontré des propriétés anticancéreuses des pigments des algues brunes, qui augmentent l’efficacité des chimiothérapies ».

Une forêt marine

Le cahier des charges européen sur la production biologique interdit les intrants et permet une aquaculture propre, qui se démarque en particulier de l’élevage industriel du saumon.

Cultivées dans une eau dont la qualité est contrôlée régulièrement par l’Ifremer – Institut français de recherche pour l’exploitation de la mer –, les filières d’algues ressemblent à des forêts aquatiques, elles permettent la création d’un écosystème complet : les proies viennent s’y cacher et les prédateurs les poursuivent, les crustacés et mollusques s’y reproduisent, « elles forment un écosystème vertueux, qui va s’installer et assainir les eaux avoisinantes », assure Kévin Cascella.

En capturant du gaz carbonique et en rejetant de l’oxygène – on estime que l’ensemble des végétaux aquatiques de la planète produit de 70 à 80% de l’oxygène de l’atmosphère –, les algues aident également à lutter contre le réchauffement climatique. Le chercheur compare volontiers une filière d’algues à une forêt marine : « Un hectare d’algues absorbe plus de CO2 qu’un hectare de forêt amazonienne, on l’a mesuré ».

L’algue bretonne a de l’avenir

Le développement de la filière algoculture est notamment soutenu par le Conseil régional de Bretagne (programme Breizh’alg) et le Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche (FEAMP). En parallèle, plusieurs programmes scientifiques de recherche appliquée financés par l’Union européenne (GénialG, Idealg) ou le Pôle Mer Bretagne Atlantique (Riv’âge, Aquactifs) s’intéressent aux composés naturels des algues.

Aujourd’hui, les algoculteurs en témoignent et la recherche scientifique le valide : la culture des algues, telle que pratiquée en Bretagne dans des zones protégées, est bénéfique pour la biodiversité et le climat. Écologique, reconnue pour sa qualité, avec des promesses de débouchés de plus en plus nombreux, l’algoculture bretonne a donc de l’avenir.

Et Jean-François Arbona conclut : « Si un jour on arrête ici, il suffit de démonter nos filières et on laisse un endroit au moins aussi bien qu’avant, peut-être même mieux, car il y aura encore plus d’animaux ».

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail

Je m'abonne