Remonter à la naissance du désir d’écriture, avec le philosophe Souleymane Bachir Diagne

Publié le :

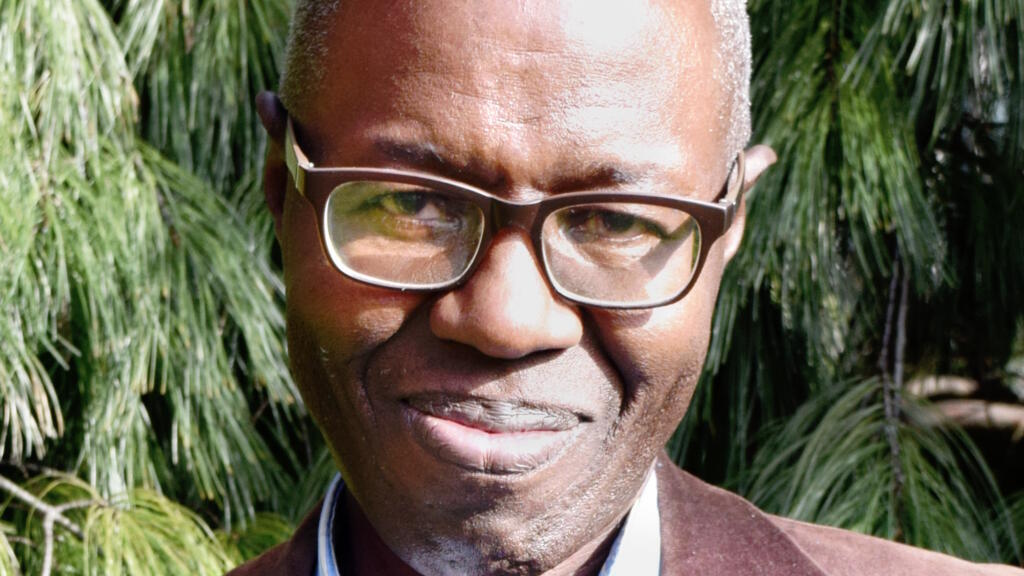

Spécialiste de la philosophie islamique et de la question postcoloniale, le Sénégalais Souleymane Bachir Diagne enseigne à l’université de Columbia, à New York. Auteur d’une vingtaine d’ouvrages, il revient dans son dernier livre Le fagot de ma mémoire, qui est un récit autobiographique, sur sa trajectoire personnelle peu commune. Elle l’a conduit du Sénégal aux États-Unis, en passant par Paris où il fut le premier Sénégalais à intégrer la prestigieuse École normale supérieure de la rue d’Ulm.

« Ubuntu ». C’est sur ce terme emprunté à la pensée africaine, que l’on pourrait traduire par l’expression « faire humanité ensemble », que le philosophe sénégalais Souleymane Bachir Diagne clôt son récit autobiographique Le fagot de ma mémoire, paru cette année. Ubuntu, dont « Nelson Mandela et Desmond Tutu ont fait la fortune internationale lorsqu’ils l’ont fait inscrire dans la Constitution de l’Afrique du Sud, pour dire la nécessité éthique et politique de sortir leur pays de la politique des tribus, est aussi le combat à mener sur le plan mondial », écrit le philosophe.

« Ubuntu » ou « faire humanité ensemble » est aussi le sens du travail philosophique et intellectuel qu’effectue Souleymane Bachir Diagne depuis plus de 40 ans, à travers ses recherches, ses travaux et ses enseignements qui l’ont conduit sur les trois continents : Afrique, Europe et Amérique. Formé à Dakar, puis à l’École normale supérieure à Paris, il a enseigné à l’université Cheikh-Anta-Diop, à Dakar. Il vit aujourd’hui à New York où il est professeur dans les départements d’études francophones et de philosophie à l’université de Columbia.

Une trajectoire peu commune

Considéré comme l’un des vingt-cinq penseurs les plus importants de notre époque, Souleymane Bachir Diagne est aussi l’auteur d’une vingtaine d’ouvrages, dont les thèmes vont de la tradition de la pensée critique dans l’Islam à la philosophie en Afrique, en passant par l’universalisme comme horizon de la pensée décoloniale et l’histoire de la logique algébrique à laquelle il a consacrée sa thèse du doctorat dans les années 1980. C’est son appétence pour les mathématiques qui l’ont conduit sur le chemin de la philosophie, aime à rappeler l’intéressé.

C’est de cette trajectoire peu commune, qu’il est essentiellement question dans Le fagot de ma mémoire. Un ouvrage que son auteur définit joliment comme « un pas de côté », car ce livre est loin de ses réflexions théoriques. « Ce livre était une commande, explique l’écrivain. Au départ, mon éditeur qui est Philippe Rey, chez qui j’ai publié un livre sur la philosophique islamique et ensuite un collectif de textes auquel j’avais contribué, m’a dit que mon parcours intéressera et pourrait accompagner utilement les textes que j’avais écrits. D’une conversation à l’autre, je me suis en effet laissé convaincre et c’est là que le hasard est devenu nécessité, c’est-à-dire la nécessité de faire le point s’est imposé à moi. Il fallait essayer de comprendre et éclairer pour moi-même pourquoi et comment au fond j’étais passé d’un philosophe dans un domaine très technique qui était celui de l’algèbre et de la logique à cette figure de la pensée postcoloniale et de la question islamique que je suis devenu aujourd’hui. »

L’ouvrage se répartit en neuf chapitres, chronologiquement organisés, et chacun des chapitres nommés d’après les villes où l’auteur a vécu : Saint-Louis, Ziguinchor, Dakar, Paris, Cambridge, Chicago et New York. Si les capitale sénégalaise et française occupent des places importantes à cause des rôles majeurs que ces villes ont joué dans le parcours éducatif d’excellence de l’auteur, celui-ci reste viscéralement et passionnément un « enfant de Saint-Louis », ville où il est né en 1955, dans une famille de lettrés sénégalais.

La quinzaine de pages que Souleymane Bachir Diagne consacre à sa ville natale est un hommage à cette cité cosmopolite dont l’identité s’est construite au contact des différents peuples qui ont foulé son sol au cours des siècles. Selon l’écrivain, rien n’illustre mieux l’ethos de tolérance et d’ouverture que cette ville pratique que sa grande mosquée dont l’un des minarets abrite une cloche dans une église chrétienne, afin que l’invitation à la prière puisse se faire par les sons de la cloche plutôt que par l’appel du muezzin.

Enfin, si Saint-Louis est important, c’est aussi à cause de sa grande réputation en matière d’enseignement d’un islam rationnel et soufi. « C’est une idée dont s’éclairent aujourd’hui mon cheminement et mes écrits en philosophie de la religion », explique Souleymane Bachir Diagne. Comment s’étonner alors que celui-ci aime qualifier l’influence de ce lieu de « fondamentale » et de « fondatrice », comme il aime à le répéter.

« Saint-Louis est une ville, rappelle-t-il, doublement fondée, d’une part par la France lorsque Louis XIV l’a baptisée du nom de son aïeul, mais cette ville a aussi ses racines africaines. Les deux noms "Saint-Louis" et "l’île Ndar" ont co-existé. Saint-Louis, c’est également une ville qui a connu une importante immigration, venant essentiellement du Maroc, mais aussi de la Mauritanie. Ce caractère pluriel de la ville a donné une culture saintlouisienne particulière qui m’a véritablement forgé dans mon identité. Il m’a donc semblé important de ne pas me contenter de faire de Saint-Louis le commencement de ma trajectoire parce que j’y suis né, ce qui est un accident de naissance. L’autre aspect était un aspect fondationnel, plus fondateur, qui est que j’ai grandi dans l’idée que le pluralisme est chose normale, chose nécessaire, et que les différences ne nous empêchent pas de vivre ensemble. »

Senghor, Sartre et Althusser

Le fagot de ma mémoire rend aussi hommage aux personnes qui ont compté dans la trajectoire intellectuelle de son auteur. Parmi les personnes connues qu’on croise dans ces pages, il y a la figure solaire de Léopold Sédar Senghor.

En 1973, celui-ci avait accueilli le jeune Souleymane dans son palais présidentiel pour le féliciter d’avoir été reçu à la prestigieuse École normale supérieure de la rue d’Ulm à Paris, où celui-ci partait poursuivre un cursus en philosophie. Le poète-président profita de l’occasion pour suggérer au jeune bachelier un sujet de thèse sur Saint Augustin, mettant en valeur ce que l’africanité de ce dernier a apporté à la pensée chrétienne. La conversation qui s’ensuivit entre le président et l’étudiant mériterait de demeurer dans les annales de dialogues philosophiques de tout temps.

On croisera aussi dans ces pages une arrière-grand-mère féministe avant la lettre, et les professeurs de l’École normale de la rue d’Ulm, dont un certain Louis Althusser, un véritable personnage de roman. Souleymane Bachir Diagne revient aussi longuement dans ces pages sur l’influence de son père sur son devenir intellectuel. Issu d’une lignée d’imams, l’homme lisait aussi bien les mystiques de la grande tradition maraboutique que la grande littérature de l’Occident et du monde. C’est dans la vaste bibliothèque de son père que le futur philosophe découvrit Marx, Nietzsche, Camus et surtout Sartre qui continue à le fasciner.

Remontant aux origines de son chemin d’écriture, l’écrivain se souvient : « J’avais une fascination pour Sartre et ce n’était pas simplement pour la pensée de Sartre, mais aussi pour son écriture. Je me souviens de ce côté flamboyant de son écriture, comme on a pu la lire dans sa préface à l'Anthologie de la poésie nègre et malgache de langue française de Senghor, parue en 1948. J’avais presque envie de pasticher cette écriture. Je crois que le désir d’écriture vient toujours au départ d’un désir d’imitation. On tombe sur une écriture qui portera le mieux vos pensées et vos émotions et vous avez envie de couler dans cette écriture. C’est véritablement l’auteur Sartre et ce moment dans la bibliothèque de mon père quand j’ai lu le texte de Sartre qui y figurait, c’est à ce moment précis que mon désir de philosophie et mon besoin d’écriture philosophique se sont imposés à moi et ont donné son orientation à ce qui allait être la suite de mes activités intellectuelles. »

La suite de ces activités intellectuelles fera l’objet samedi prochain du deuxième volet de cette chronique consacrée à Souleymane Bachir Diagne, ce penseur passionnant et passionné de l’Afrique et du monde.

Le fagot de ma mémoire, par Souleymane Bachir Diagne. Éditions Philippe Rey, 160 pages, 16 euros.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail

Je m'abonne