Gwoka, Biguine, Maloya… musiques nées de l’esclavage

Publié le :

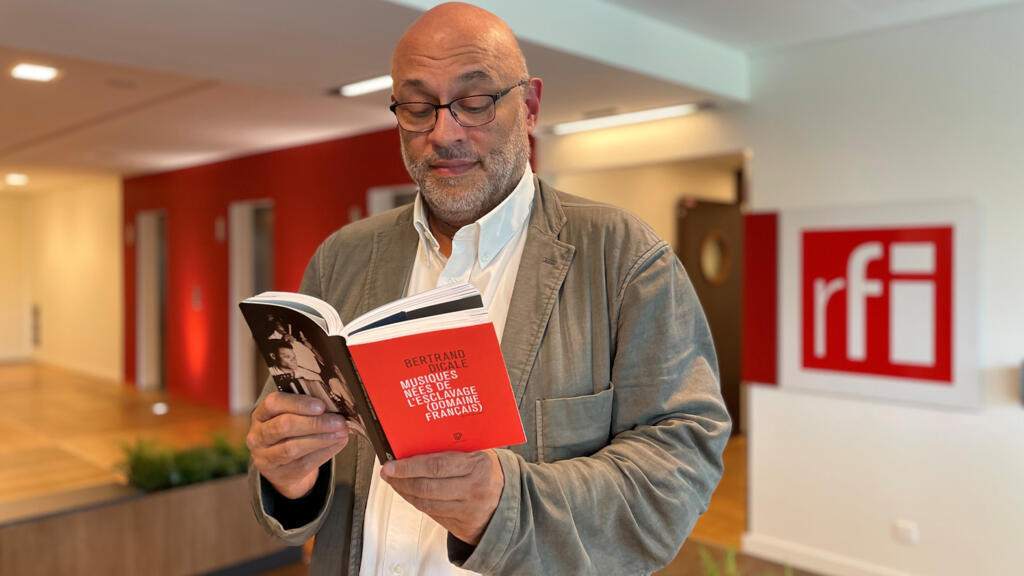

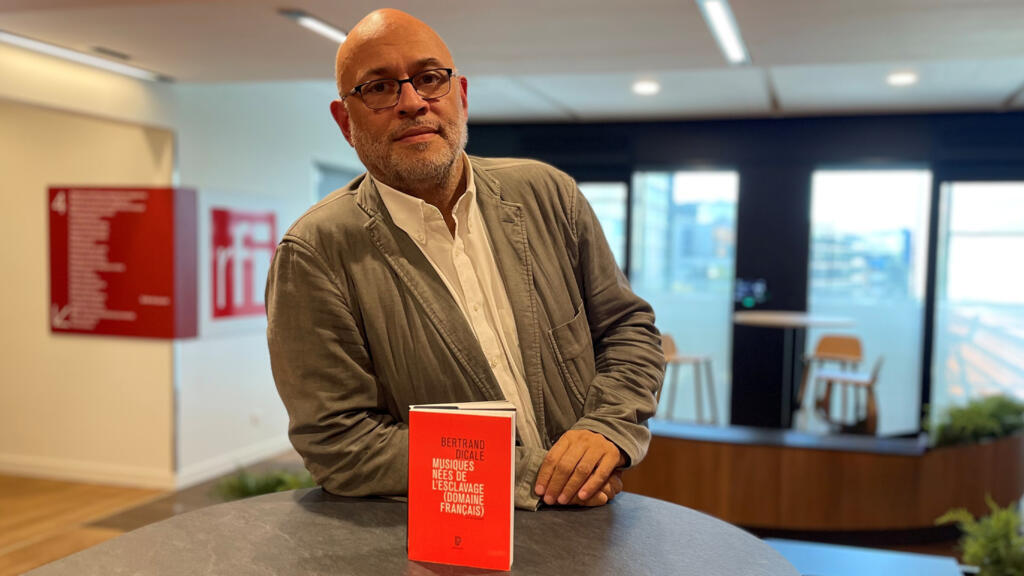

Si les États-Unis ont su mettre en valeur les différents styles musicaux, gospel, blues, jazz, soul, funk, rap, issus d’un lourd passif historique, la France peine à donner du crédit à des formes d’expression nées de traditions ancestrales afro-européennes. Le journaliste Bertrand Dicale s’est penché sur ce patrimoine culturel vibrant qui narre l’aventure humaine de millions d’ultramarins.

Il aura fallu attendre des siècles pour que les différents idiomes créoles trouvent une véritable légitimité et une indéniable valeur artistique. Longtemps, on a cru que les musiques autochtones n’étaient, aux yeux des colons, que l’écho primitif d’un lointain passé africain. Il convient tout de même de rappeler que les fusions culturelles naissent au moment où des populations d’origines diverses partagent un quotidien commun. Comment pourrait-il en être autrement ? Ainsi, la destinée des esclaves africains est indissociable de celle de leurs oppresseurs. La rencontre de rites, codes et traditions originelles, a façonné un vocabulaire sonore métis.

La biguine, notamment, est le fruit d’une assimilation progressive de sources bien distinctes comme la polka et le bèlè parvenus à maturité dans le terreau caribéen dès la fin du XIXè siècle. Au-delà de la dimension rythmique et harmonique, ce genre musical est d’abord une danse qui impose un statut social après l’abolition de l’esclavage. Maîtriser la chorégraphie biguine est un signe d’appartenance à une civilisation de progrès très éloignée des vestiges de l’esclavage. La biguine est donc le ciment d’une population qui assume pleinement son passé mulâtre mais qui choisit de le sublimer. Aujourd’hui encore, la biguine continue de provoquer des mutations sociologiques universelles.

Les musiques nées de l’esclavage ont joué un rôle d’émancipation pour des millions d’hommes et de femmes par-delà les océans. Le Maloya réunionnais par exemple, longtemps banni par l’administration française coloniale, est devenu avec le renfort du Parti Communiste local le porte-voix des opprimés et l’affirmation d’une identité résiliente idiosyncratique. Terre multi-ethnique, l’île de La Réunion jouit d’une richesse culturelle unique. Indiens, Africains, Européens, Chinois, ont dessiné les contours d’une «batarsité» que le musicien, chanteur et poète, Danyel Waro revendique avec force comme un emblème de la diversité généreuse.

Tous ces répertoires, ces langages, ces modes de vie, ne sont pas que les témoignages d’une souffrance, ils ont modelé notre altruisme et nous encouragent à regarder le monde avec les yeux de la tolérance. C’est le vœu que formule en filigrane Bertrand Dicale dans son dernier ouvrage «Musiques nées de l’esclavage - domaine français», aux Éditions de la Philharmonie de Paris.

Titres diffusés cette semaine :

- « K’drill N°1 » par Hervé Celcal

- « Anlé Monn La » par le trio Biguine Extension

- « Mon Maloya » par Meddy Gerville.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail

Je m'abonne