Bruno Loth tire le fil de la première grève d’ouvrières en France

Publié le :

En juin 1869, les ovalistes, des ouvrières de la soie à Lyon (Rhône) se révoltent contre leurs conditions de travail. C'est le début d'un mois de mouvement social, la première grève d’ouvrières en France. Bruno Loth raconte cet épisode peu connu dans son nouvel album La Fabrique des Insurgées (Delcourt)

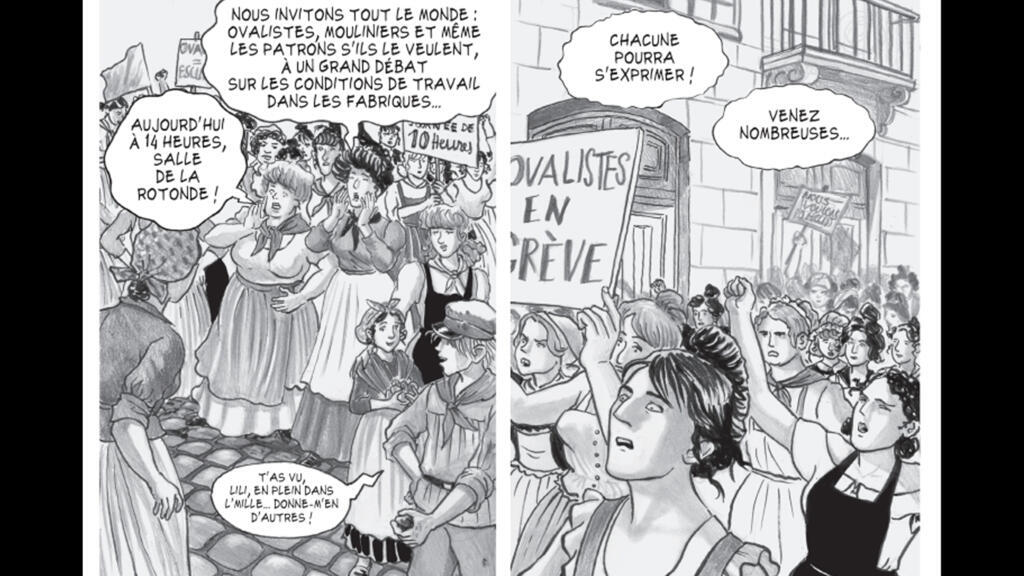

Lorsqu’on évoque les grands mouvements sociaux de l’après-révolution industrielle en France, les révoltes des canuts, les ouvriers de la soie de Lyon en 1831, puis en 1834 et en 1848, viennent tout de suite à l’esprit. Mais on a tendance à oublier l’année 1869, qui vit naître -également dans la capitale des Gaules- la première grande grève des femmes en France : celle des ovalistes.

Les ovalistes étaient elles aussi des ouvrières de la soie, mais elles étaient assignées à un poste précis : elles récupéraient le fil de soie naturel et le transformaient en fil tissable en utilisant des bobines appelées moulins. Le mot « ovaliste » vient d’ailleurs d’une pièce du moulin de forme ovale.

C’est cet épisode oublié de l’histoire sociale française que l’auteur de bandes dessinées Bruno Loth nous raconte dans ce nouvel album. Plusieurs de ses précédentes œuvres témoignent de son intérêt et de son engagement : la série Ermo a pour cadre la révolution sociale espagnole de 1936 ; il a également publié Mémoires d’un Ouvrier, Viva l’Anarchie ou Guernica.

La Fabrique des Insurgées nous fait découvrir les conditions de travail réservées aux ouvrières dans un atelier lyonnais du quartier des Brotteaux : des journées de 12h pour un salaire dérisoire, sur lequel étaient prélevés le loyer du dortoir et des amendes pour tout comportement jugé non conforme au règlement (interdiction de porter des sabots, de s’asseoir ou de faire des pauses en dehors du cadre prévu…).

Le 17 juin 1869, les ovalistes exposent leurs revendications et écrivent au préfet du Rhône, avec l’aide d’un écrivain public, la plupart d’entre elles ne sachant ni lire ni écrire correctement. Le mouvement social s’organise peu à peu, essaime d’atelier en atelier, et reçoit l’appui de l’Association Internationale des Travailleurs (AIT) : les fonds récoltés permettront aux grévistes de tenir jusqu’au 21 juillet, malgré les arrestations et les condamnations de plusieurs manifestantes, et la répression des manifestations. Mais peu à peu, le mouvement s’effiloche, et le travail reprend peu à peu. Si le patronat lâche du lest sur le salaire des hommes, il ne cède pas sur la rémunération des femmes, leur accordant seulement une heure de travail en moins par jour.

La Fabrique des Insurgées, 1869 : la première grève d’ouvrières, Bruno Loth (Delcourt)

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail

Je m'abonne