Aux Archives nationales, toute la vérité sur le faux

Publié le :

Dans l’écrin de l’hôtel de Soubise, les Archives nationales racontent l’histoire des «Faux et faussaires». Une exposition passionnante qui nous incite à exercer notre esprit critique.

Il y a un petit côté «cabinet de curiosités» dans cette exposition. C’est que le parcours regorge non seulement de documents anciens, mais aussi d’objets hétéroclites : autant de portes d’entrée dans la savoureuse histoire des faussaires, des experts et des dupés, en se concentrant sur la France, du Moyen Âge à nos jours.

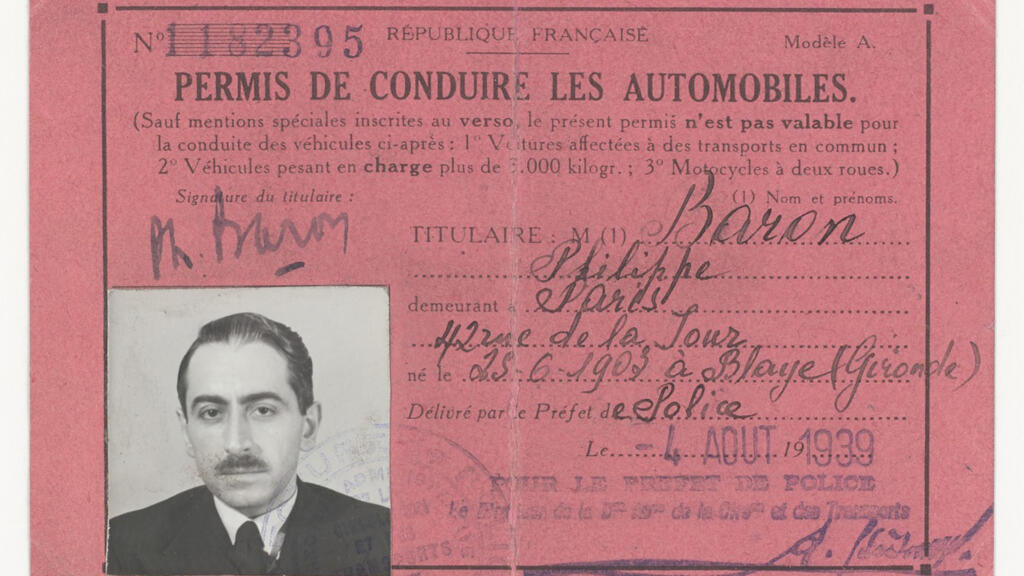

La figure du faussaire en ressort plus complexe qu’il n’y paraît. S’il est le plus souvent un escroc peu scrupuleux et donc peu sympathique, sa ruse et son habileté technique peuvent parfois forcer l’admiration. A fortiori lorsque celui-ci n’agit pas -comme dans la plupart des cas- pour l’appât du gain, mais pour sauver des vies, à l’instar de Michel Bernstein, qu’une photo nous montre à l’ouvrage, assis face à son armoire de fabrication de faux tampons pour l’organisation de résistance «Défense de la France».

Face à l’ingéniosité des faussaires, les experts ont mis au point des méthodes de plus en plus sophistiquées pour truquer la contrefaçon. Mais certains et non des moindres, se sont parfois laissé prendre : ce fut le cas d’Alphonse Bertillon, considéré comme l’inventeur de l’anthropométrie judiciaire -et donc de la police scientifique- à propos du fameux bordereau incriminant Dreyfus ; ou des conservateurs de prestigieux musées : en témoigne la tiare du roi Saïtapharnès achetée à prix d’or par le musée du Louvre en 1896 : censée dater du IIIè avant notre ère, il fut prouvé en 1903 qu’elle avait été confectionnée à la fin du… XIXè siècle !

Il arrive donc que l’expert endosse donc le troisième rôle mis en valeur dans le parcours de l’exposition : le dupé. Mais là aussi, la surprise est au rendez-vous : comment imaginer aujourd’hui qu’un esprit scientifique aussi aigu que le grand mathématicien Michel Chasles se fasse berner par un faux aussi grossier que ce billet en français prétendument écrit par Vercingétorix ? Un esprit aussi éclairé ne savait-il pas que le chef gaulois ne parlait pas français, et qu’en plus à cette époque, le papier n’était pas un support de l’écrit ?

Mais les enjeux liés à la contrefaçon ne sont pas seulement historiques : ils sont aussi profondément contemporains, à l’heure de la vidéo, de la photo numérique, des logiciels de géolocalisation et de l’intelligence artificielle. Quatre installations d’artistes d’aujourd’hui nous invitent à faire preuve de davantage d’esprit critique pour débusquer les manipulations en tous genres. En outre, les samedis et dimanches, un atelier T.R.I. (Toucher, Regarder, Incliner) propose au visiteur d’apprendre à vérifier l’authenticité de leurs propres billets en euros. On n’est jamais trop prudent.

Faux et faussaires, du Moyen Âge à nos jours, jusqu’au 2 février 2026 aux Archives Nationales.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail

Je m'abonne