Ces mots semblent davantage renvoyer à une contrée inexplorée qu’à ce qu’ils sont en réalité : un groupe d’éléments chimiques métalliques indispensables aux technologies actuelles et futures, notamment celles de notre transition énergétique. De leur magma originel aux astéroïdes, ces terres rares sont en réalité universelles. Mais à quel prix ?

Ils s’appellent prométhium, praséodyme, dysprosium ou néodyme... Ils sont un groupe de 17 au total sur les 118 que compte le tableau de Mendeleïev : quinze lanthanides, auxquels s’ajoutent l’yttrium et le scandium aux propriétés similaires. On en tient certains dans la paume de notre main plusieurs heures par jour, quand on consulte notre smartphone. Ils forment une bande organisée d’éléments chimiques qu'on nomme les « terres rares ».

Ce sont des composants essentiels pour toutes sortes de technologies actuelles et futures : celles de la transition énergétique (les batteries des voitures électriques), mais aussi celles de l’armement et de l’imagerie médicale. L’erbium a ainsi comme propriété d’augmenter le signal lumineux. Il est donc essentiel dans les lasers, qu’il s’agisse de cicatriser notre peau ou de téléguider des missiles. Le néodyme, de son côté, accroît la puissance des aimants, utilisés dans les rotors des éoliennes en mer.

Une ressource pas si rare

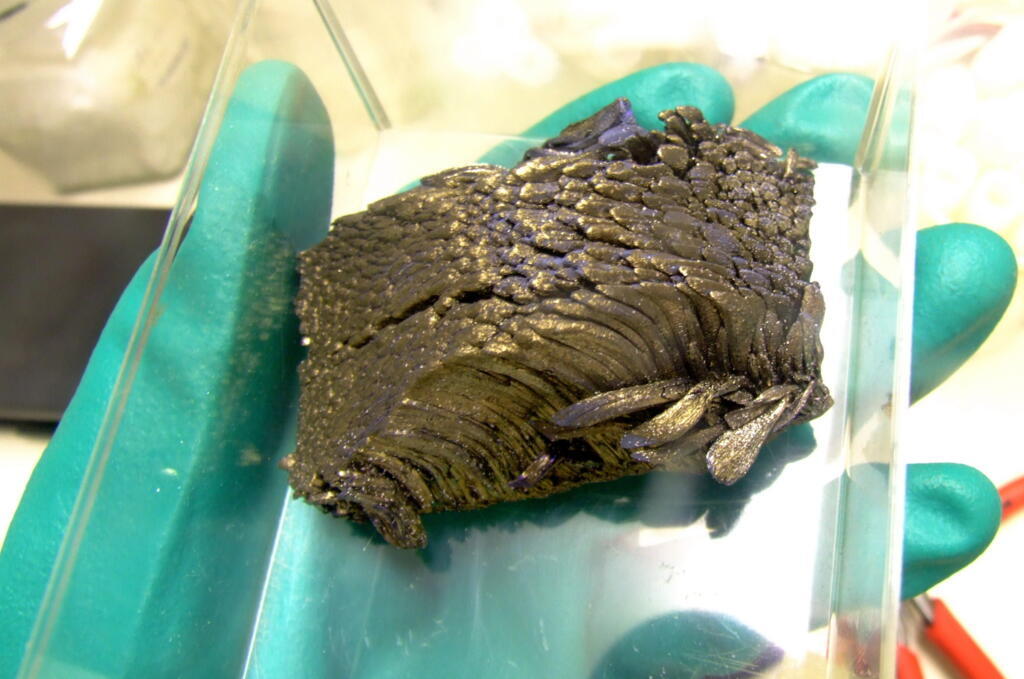

C’est au XVIIIe siècle, en Suède, et surtout au XIXe siècle, que les terres rares sont découvertes. Leur nom proviendrait d’une dérive sémantique : à cette époque, on cherchait des métaux comme le plomb ou le cuivre – qui existent à l’état naturel. Parfois, en creusant, on tombait sur ces minéraux qu’on aurait appelé terres, le terme utilisé alors pour tout minerai. En effet, ce sont bien des éléments métalliques mais « les terres rares n’existent pas à l’état de métal brut dans la nature, mais toujours dans une sorte de carcan minéral, explique Bénédicte Cenki, minéralogiste et enseignante-chercheuse à Géosciences-Montpellier. Il faut imaginer des petits grains qui contiennent des terres rares dans leur structure. C’est l’homme qui va, avec des procédés métallurgiques – par la chaleur, l’eau ou des solvants chimiques – séparer les métaux de sa structure pour en faire du métal pur. » Finalement, il semble qu’on les ait qualifiées de rares, non parce qu’on ne les trouvait pas, mais parce qu’on ne les cherchait pas encore !

La rareté de ces métaux est également très relative en fonction de l'endroit où on les traque. Dans la croûte terrestre, c’est-à-dire sous nos pieds, ils sont partout présents mais ils sont très disséminés. Si ces métaux étaient des personnes, elles ne seraient que 60 dans une ville d’un million d’habitants. D’où l’impression de rareté. Par exemple, le cérium, une des terres rares, est beaucoup plus répandu que le cuivre ou l’argent.

En revanche, dans les gisements, la concentration est beaucoup plus élevée. « Un grand type de minéral exploité actuellement, c’est la monazite : elle contient du phosphore et des terres rares. Il peut y avoir 60 à 70% de terres rares. » Ce sont les évolutions géologiques des couches de la Terre, la tectonique des plaques et les phénomènes volcaniques, qui sont responsables de la concentration de ces minéraux dans des roches magmatiques. Ces gisements se retrouvent sur tous les continents : Amérique de l’Ouest, Australie, Amérique du Sud, Afrique du Sud et en Europe scandinave…

Après le monopole chinois, une nouvelle ruée vers les métaux

Si ces ressources ne sont pas rares, elles ne sont pas non plus inépuisables. Pourtant, c’est précisément ce qu’on leur demande : être disponible en profusion pour faire tourner les usines et accélérer la transition. Les réserves mondiales accessibles – c’est-à-dire exploitables avec les technologies actuelles – sont estimées à 120 millions de tonnes. La Chine domine depuis longtemps ce secteur. Elle possède à elle seule 44 millions et continue d’alimenter le marché mondial des terres rares à 70%. Cependant, elle en extrayait plus de 95% dans les décennies 2000 et 2010. Cette année-là, Pékin décide de mettre en place des quotas d’exportation de ses terres rares, faisant monter artificiellement les prix. La guerre commerciale fait rage et termine devant l’OMC, qui condamne Pékin à deux reprises. Les pays réalisent alors leur extrême dépendance envers la Chine pour s’approvisionner en ces matériaux précieux. À commencer par les États-Unis. « Le quasi-monopole de la Chine risque de devenir une menace pour la sécurité nationale », mentionnait une note du Congrès en 2013.

Depuis, et de manière accrue ces dernières années, plusieurs pays développés et émergents ont lancé ou relancé l’exploitation de leurs ressources nationales – qui n’était plus rentable dans les années 1990 avec l’émergence de la concurrence chinoise – pour limiter leur dépendance stratégique envers la Chine. Le Brésil détient les troisièmes réserves (21 Mt) derrière la Chine, le Vietnam (22 Mt) et la Russie (10 Mt), selon l’US Geological Survey – 90% des réserves mondiales sont concentrées dans ces quatre pays. La première mine de terres rares du pays, Serre Verde, est entrée en production commerciale cette année. Il aura toutefois recours au savoir-faire chinois qui a quelques longueurs d’avance. Et le retard en terme de production est énorme par rapport à la Chine et aux États-Unis.

Mais au-delà de cette question géopolitique, on touche au coeur même des enjeux de la transition écologique et de ses paradoxes environnementaux : peut-on continuer à produire et à consommer autant dans un monde aux ressources finies ?

« Les géologues ne raisonnent pas en terme de finitude, précise Bénédicte Cenki. L’épuisement n’est pas pour demain parce que potentiellement, il y a toute l’enveloppe terrestre. La vraie question, c’est : est-ce que l’humanité aura les technologies, l’énergie, la volonté nécessaires d’aller cherche des terres rares de très faibles quantités ou bien est-ce que les choix sociétaux vont s’orienter vers la sobriété, une diminution des usages, une substitution des terres rares par d’autres éléments ? » Pour cette experte, envisager d’exploiter la croûte terrestre relève en tout cas de « la science-fiction ». « La définition de minerai, c’est un matériau solide à l’état naturel qu’on peut exploiter tout en générant des profits. On voit qu’elle comprend aussi une notion économique. Aujourd’hui, on y ajoute des notions sociologiques et environnementales. »

Cependant, quel que soit le raisonnement, scientifique, économique ou sociétal, le constat est le même, il faut penser l’après, avec une certitude : la demande ne fera que croître, plus ou moins selon les scénarios de développement des pays et leur stratégie climatique. Dans son rapport publié mercredi 16 octobre, l'Agence internationale de l'énergie estimait que la demande en terres rares devrait doubler d'ici 2040 à mesure que le monde s'électrifie pour sortir des énergies fossiles.

Astéroïdes, recyclage, anciens ou nouveaux gisements : une filière en gestation

De cette situation, se dégage déjà un panel d’options, plus ou moins réalistes, de l’amont à l’aval de la chaîne industrielle des terres rares.

Des malins pavent déjà la voie vers d’autres univers. Certains prévoient d’exploiter des étoiles (le minage de la Lune sera possible « au cours de ce siècle », selon un cadre de la Nasa) ou des astéroïdes. Sur notre planète, l’Australien Gerard Barron, lui, veut à tout prix remuer les grands fonds marins de l’océan. Nombre de scientifiques préviennent pourtant : ne mettons pas la charrue avant les boeufs. Labourer des champs de terres rares, même loin sous la surface, n’est jamais sans conséquences pour l’environnement. « Il y a beaucoup de choses à faire sur terre avant d’aller chercher les terres rares dans les grands fonds marins », avise Bénédicte Cenki.

Au stade de la prospection, la piste plus sérieuse qui s’amorce, c’est la réouverture de mines déjà existantes, dans lesquelles on ne cherchait pas de filon de terres rares. En janvier 2023, le groupe suédois LKAB annonçait la découverte, à Kiruna, du « plus grand gisement connu » de ces minéraux en Suède, avec un potentiel de 1 à 2 millions de tonnes. L’information a fait du bruit dans une Union européenne qui cherche toujours à affirmer sa place de puissance entre la Chine et les États-Unis. Bruxelles est poings liés à la livraison chinoise pour ses importations et sa consommation intérieure. « Cela a été présenté comme des découvertes, mais les géologues connaissaient l’existence de ces gisements depuis longtemps. Au nord de la Suède, ce sont des gisements de fer et de phosphore exploités depuis plusieurs décennies. Ils annoncé l’intention d'extraire aussi les terres rares parce qu’avec ce niveau de concentration, l’exploitation devient économique », décrypte Bénédicte Cenki. En juin dernier, son voisin norvégien surenchérit et dit détecter un gisement de 8,8 millions de tonnes, principalement de néodyme, sur le site d’un ancien volcan.

« Moins de 7% des réserves sont localisées dans les pays de l’OCDE. Seuls l’Australie, le Canada, les États-Unis et le Groenland en possèdent. Dès lors, un gisement de cette envergure (autour de 1% des réserves mondiales) représente un actif minier important pour l’Europe. La localisation de cette découverte n’est cependant pas une surprise puisqu’elle se situe en Laponie suédoise. L’Arctique dans sa globalité est considéré comme une zone géographique à haut potentiel pour les terres rares (la deuxième du monde) », analysait Emmanuel Hache, directeur de recherches à l’Institut de relations internationales et stratégiques.

En bout de chaîne, des espoirs sont placés dans la recherche du processus de recyclage des terres rares, qui intègre le principe de l’éco-conception : « quand on doit construire une technologie avec des terres rares, l’approche de l’éco-conception vise à anticiper une extraction plus facile des terres rares du produit en fin de vie. Outre le fait qu’on ne sait pas recycler ces métaux, l’éco-conception jouera un rôle important », affirme Bénédicte Cenki.

Au stade intermédiaire, la transformation des métaux implique un volet environnemental crucial. La séparation des terres rares de leur cocon minéral, mais aussi les unes des autres, implique le recours à beaucoup d’énergie, d’eau et de solvants, souvent des acides forts, avec un risque environnemental élevé. Cet aspect relève largement de la politique de contrôle des États de leur industrie minière et métallurgique. Un sujet d’opacité majeur. « En Chine, cela s’améliore beaucoup : mais il reste des mines illégales », appuie Bénédicte Cenki. Enfin, la plupart du temps, le minerai voyage entre son site d’extraction et celui de sa transformation. Par exemple entre l’Australie et la Malaisie, qui dispose d’une grande usine de traitement. Un coût en émissions de gaz à effet de serre qui devra tôt ou tard se répercuter sur le prix du matériau.

À lire aussiGrand reportage : Terres rares en Laponie, les Samis face aux mines

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail

Je m'abonne